September 27, 2025

8

min de lecture

La France a-t-elle perdu en souveraineté énergétique ?

C’est en tout cas le titre d’un rapport d’information parlementaire publié en mars 2023. Le rapport pointe du doigt les erreurs successives des gouvernements qui ont fait peser la menace du black-out sur l’hiver 2022/2023.

En cause ? La déstabilisation énergétique liée à la guerre en Ukraine, mais aussi l’arrêt de la production d’un quart du parc nucléaire.

Depuis, la situation énergétique de la France revient à la normale.

Mais l’avenir énergétique de notre pays est-il pour autant sécurisé ? La France est-elle réellement souveraine dans le domaine énergétique ? L’énergie nucléaire peut-elle sauver l’Hexagone ?

Entre forces et faiblesses, portrait d’une France sous tension face aux défis énergétiques.

Depuis 2022 et sa première apparition dans la loi française, la souveraineté énergétique est au cœur du discours politique. Mais que signifie concrètement ce concept ? Peut-on affirmer que la France est souveraine dans le domaine énergétique ?

La souveraineté énergétique est la capacité d’un pays à répondre à l’ensemble de ses besoins nationaux grâce à un approvisionnement sécurisé et à une maîtrise de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la production à la consommation en passant par le transport et le stockage.

Souveraineté énergétique ne signifie pas autonomie. Un pays souverain peut sécuriser son approvisionnement en s’appuyant sur la coopération internationale et les importations.

Ce concept englobe aussi la capacité à prendre des décisions souveraines dans le domaine de l’énergie.

La souveraineté énergétique est un enjeu pour la France, notamment économique. Sécuriser l’approvisionnement en électricité et en gaz, en maintenant des prix de l’énergie abordables, protège la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages.

L’hiver 2022/2023 a fait naître des doutes quant à la souveraineté énergétique de la France. Mais, malgré les tensions périodiques, l’Hexagone maintient jusqu’à présent sa position de puissance énergétique souveraine grâce à une politique déterminée, adaptative et résiliente.

La stratégie énergétique française s’appuie sur des décisions souveraines fortes, comme :

Mais si la France est une puissance énergétique souveraine, est-elle indépendante dans ce domaine ? Selon la commission d’enquête sur la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France, « l’indépendance énergétique semble être un mirage ». La principale faiblesse de notre pays repose sur un sous-sol pauvre en ressources naturelles fossiles et l’obligation d’importer gaz, pétrole, charbon, gaz naturel liquéfié (GNL) et uranium.

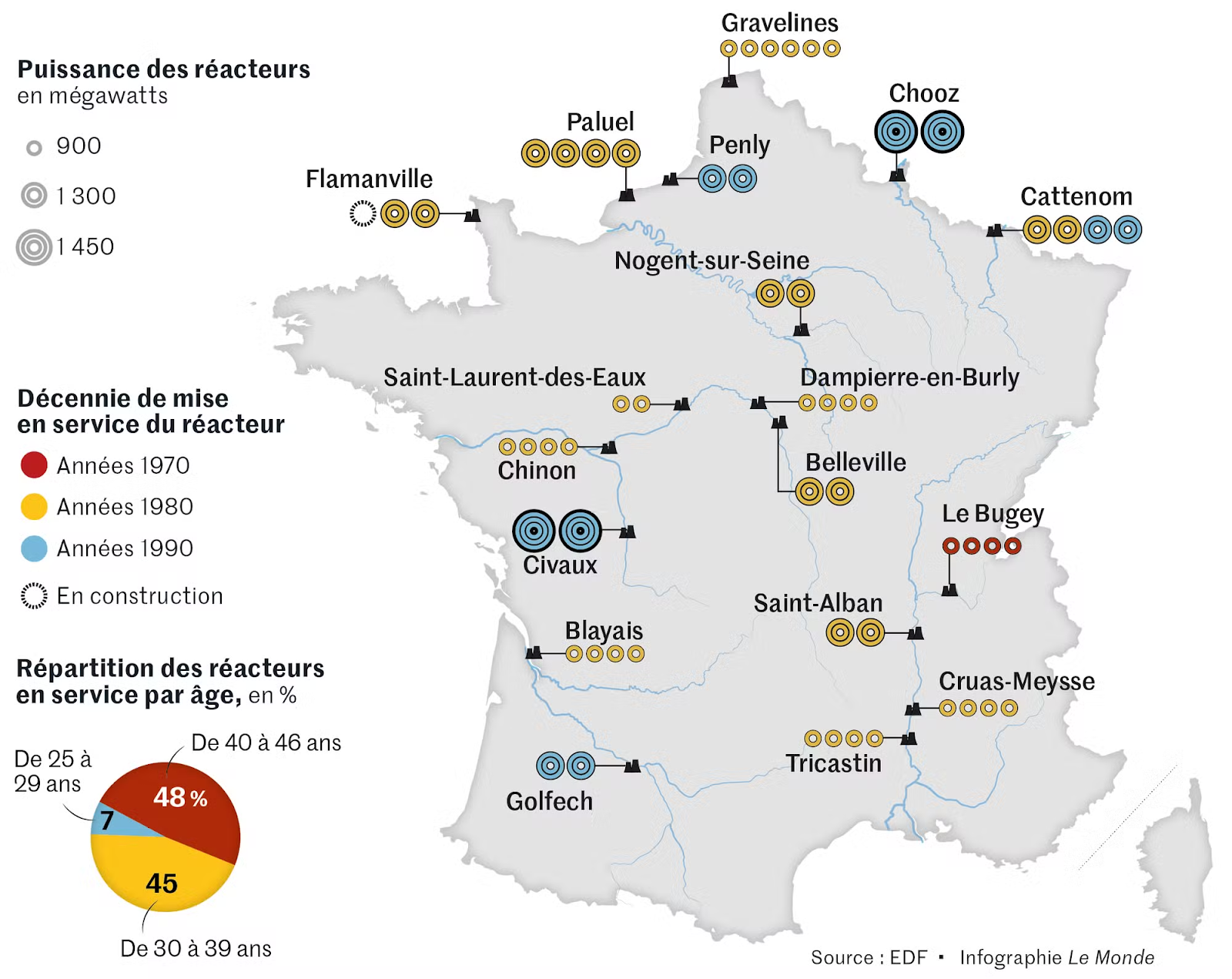

Dès 1974, la France a fait le choix du « tout nucléaire » pour protéger sa souveraineté énergétique. Ce parti pris a donné naissance à 57 réacteurs nucléaires, socle de la souveraineté énergétique nationale.

C’est grâce à l’énergie nucléaire que la France affiche un des taux de dépendance énergétique les plus bas d’Europe (56,3 % en 2023).

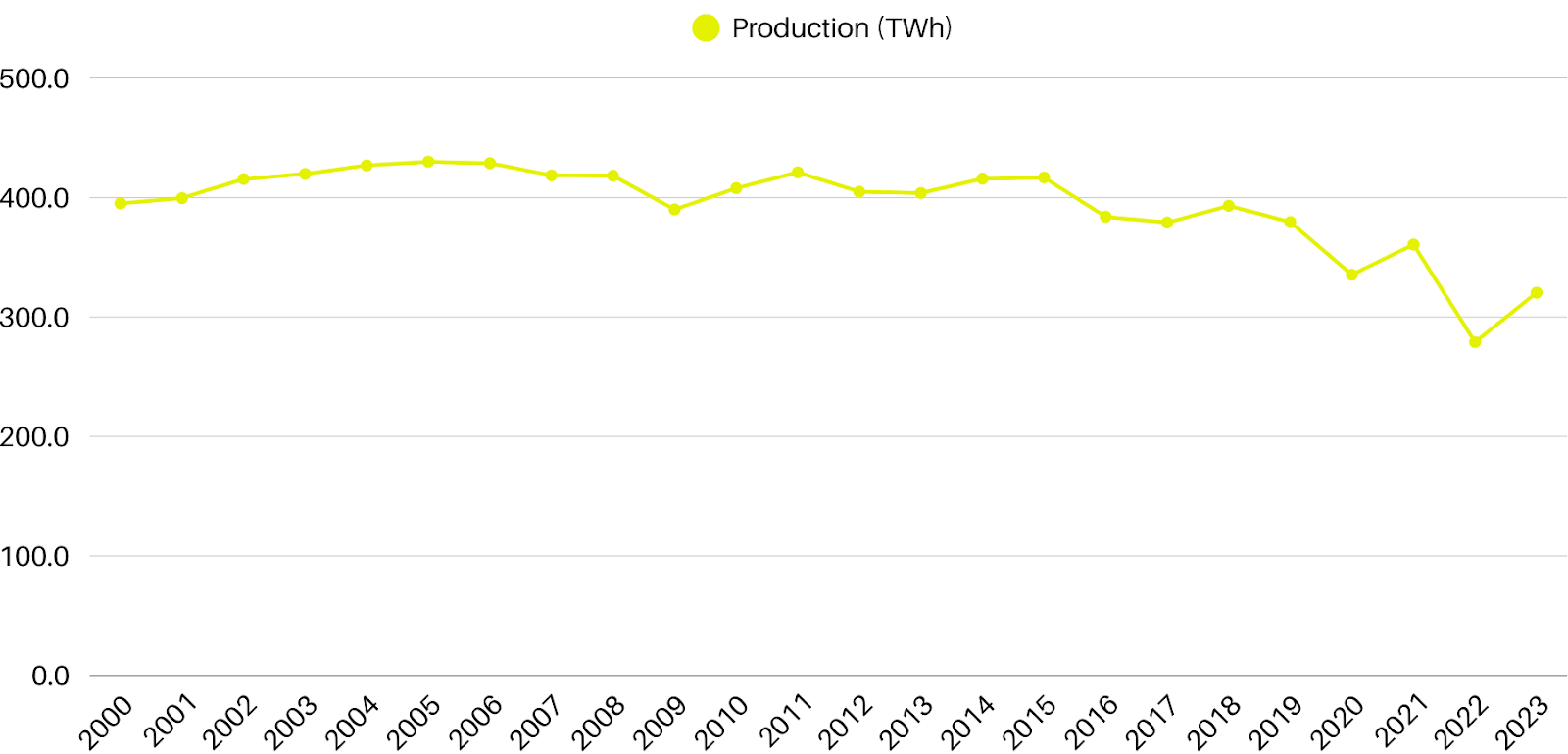

Le nucléaire est la première source de production d’électricité nationale. Après une baisse historique en 2022 en raison de problèmes de corrosion, la production nucléaire a retrouvé en 2024 son niveau de 2021 avec 361,7 térawattheures (TWh) produits. La France reste le troisième producteur nucléaire mondial, après les États-Unis et la Chine.

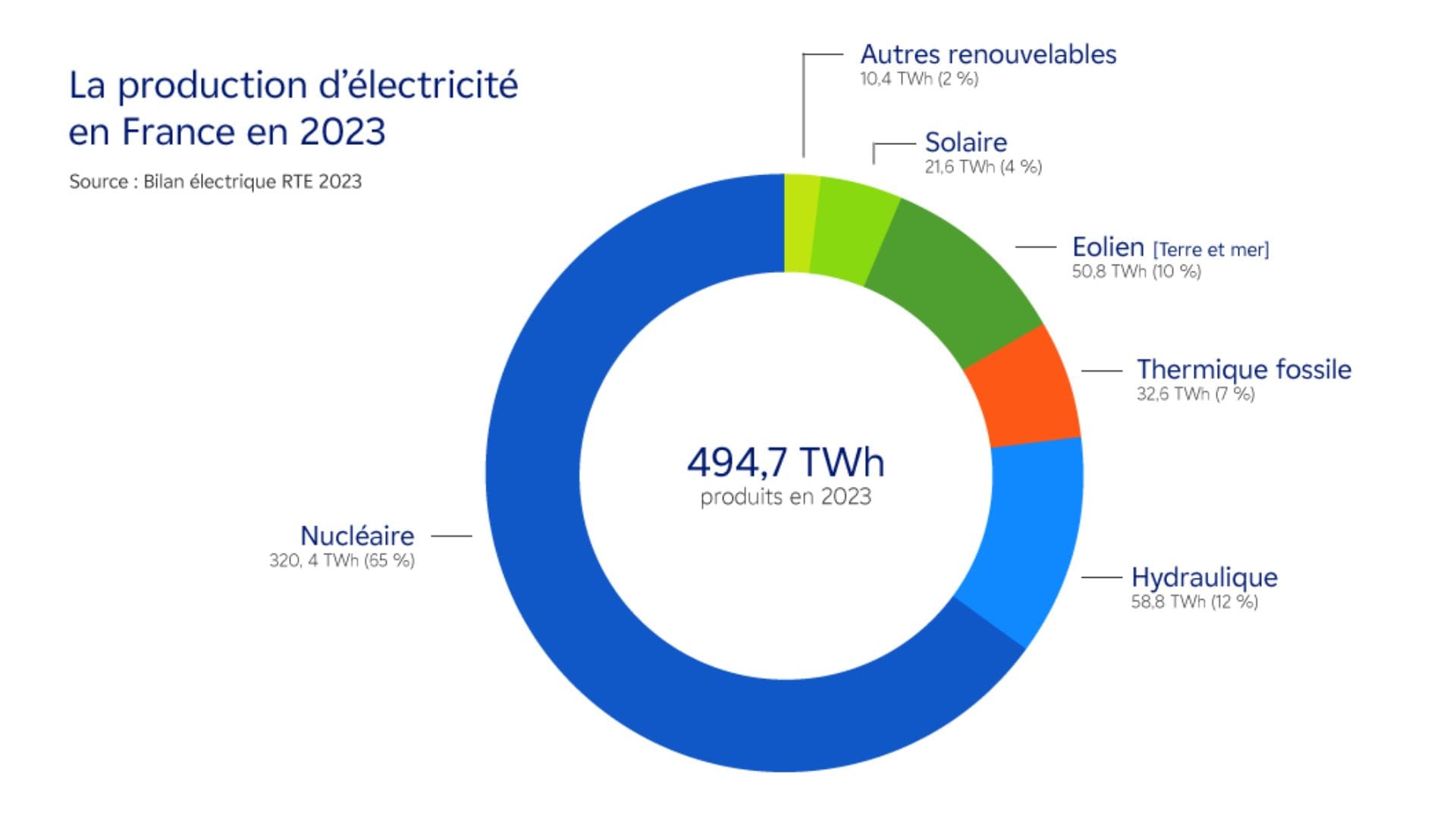

L’énergie nucléaire représente 65 % du mix énergétique français, suivie par l’hydroélectricité et les énergies fossiles.

L’électricité nucléaire présente de nombreux autres avantages pour maintenir la compétitivité de la France et soutenir sa transition énergétique.

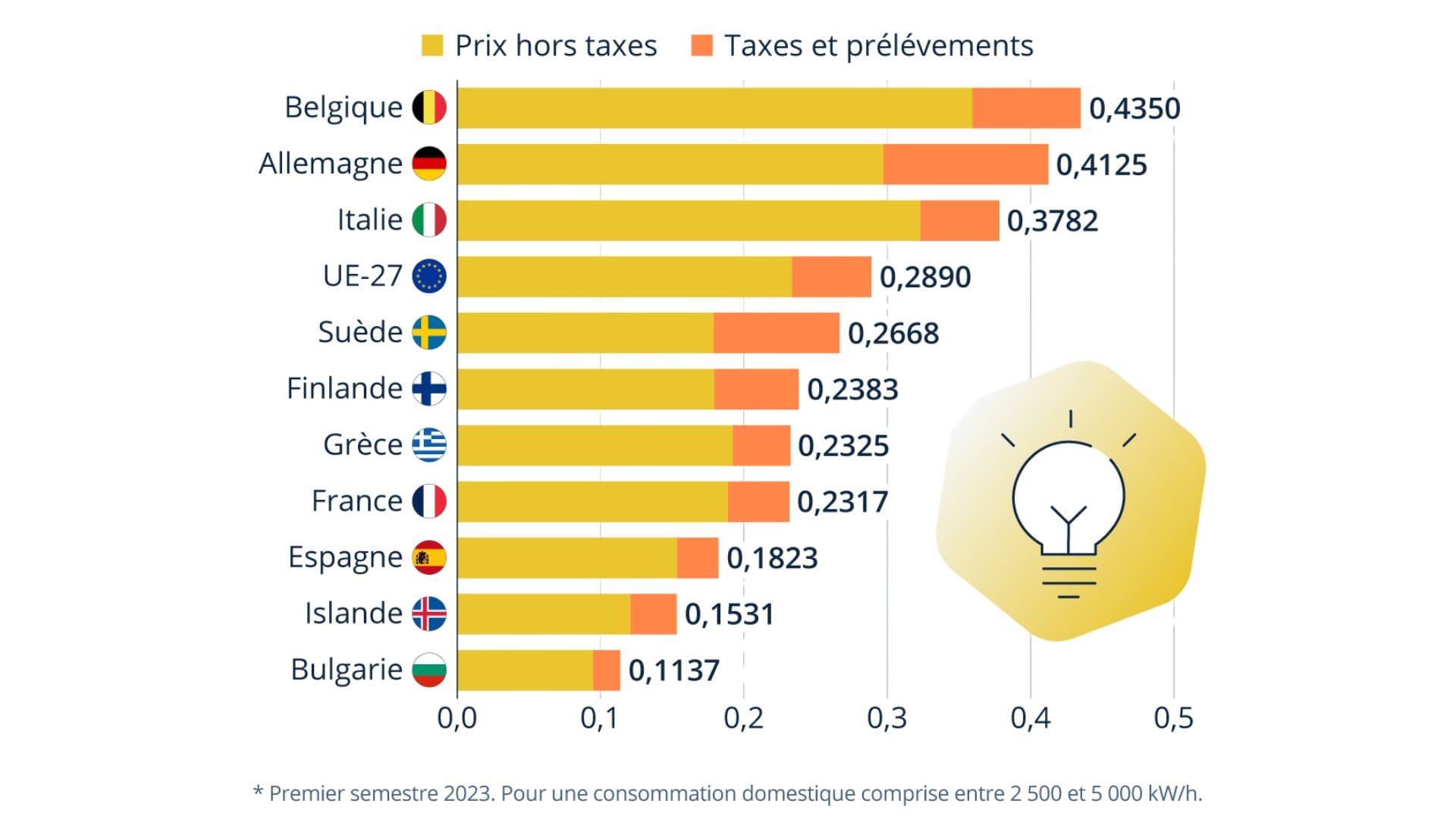

Grâce au nucléaire, la France affiche un prix de l’électricité compétitif, inférieur à la moyenne des États de l’Union européenne.

La production nucléaire est aussi un atout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. L’énergie nucléaire affiche une empreinte carbone quasi nulle. Selon l’ADEME, le kWh nucléaire émet 6 g de CO2, contre 418 g de CO2 pour les centrales à gaz et 1 058 g de CO2 pour les centrales à charbon.

Quelle place pour le nucléaire dans la stratégie énergétique future de la France ?

Dans son discours de Belfort de 2022, le Président Emmanuel Macron a réaffirmé la place du nucléaire aux côtés des énergies renouvelables pour concilier transition énergétique et souveraineté énergétique.

Le discours de Belfort annonce les trois axes de la stratégie énergétique nationale pour sortir la France des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone en 2050 : relancer le nucléaire civil, accélérer les énergies renouvelables et soutenir la sobriété énergétique.

Le message de l’État est clair. La souveraineté énergétique repose sur la complémentarité de l’électricité nucléaire et des énergies renouvelables, non sur leur opposition.

Les premiers résultats de cette stratégie de mix énergétique sont là. En 2024, la production bas carbone a dépassé pour la première fois le seuil de 95 % de l’électricité produite en France. Ce record annoncé par RTE est la combinaison d’un redressement rapide de la production nucléaire et d’une production renouvelable exceptionnelle (production hydraulique, éolien et solaire).

Dans son discours de Belfort, le Président Emmanuel Macron entend aussi « asseoir la souveraineté énergétique sur la souveraineté industrielle ».

Concrètement, il s’agit de soutenir le développement de l’industrie verte pour créer des emplois non délocalisables et garantir l’indépendance énergétique nationale.

Cette volonté se traduit par la loi sur l’industrie verte du 23 octobre 2023 destinée à favoriser la réindustrialisation décarbonée de la France. Elle se manifeste aussi par un soutien financier aux filières renouvelables et bas carbone (filière solaire, filière méthanisation, filière hydrogène…) via des tarifs d’achat, des subventions publiques ou des investissements massifs.

Le nucléaire est une force pour la souveraineté énergétique de la France. Mais c’est aussi sa faiblesse. Le parc est vieillissant. Pour conserver sa souveraineté énergétique, la France doit sécuriser sa production nucléaire.

Avec l’électrification des usages, les besoins en électricité ne cessent de croître. Ils devraient atteindre 700 TWh d’ici 2050. Moderniser le parc nucléaire français est incontournable pour y répondre.

Si les centrales sont conçues pour une durée minimale d’exploitation de 40 ans, les progrès techniques permettent de dépasser ce seuil. En 2021, l’Autorité de sûreté nucléaire a fait sauter un premier verrou en autorisant la prolongation jusqu’à 50 ans de l’exploitation de réacteurs de 900 MW.

Depuis, la réflexion se poursuit. Dans un rapport publié en juillet 2024, les sénateurs recommandent de « prolonger au-delà de 60 ans, dans le respect strict des normes de sûreté, un maximum de réacteurs du parc nucléaire actuel ». En décembre 2024, l’ASN confirme cette possibilité.

De son côté, EDF se prépare. Le groupe porte depuis 2014 le projet Grand Carénage afin de rénover, moderniser et garantir la pérennité de la qualification des matériels après 40 ans.

La relance du nucléaire civil s’appuie aussi sur la construction de réacteurs de nouvelle génération à la sécurité renforcée et aux rendements plus élevés. L’État entend ainsi construire a minima six EPR2, un chiffre qui pourrait monter jusqu’à 14.

En complément, un milliard d’euros d’investissements est prévu dans le développement des SMR (Small Modular Reactors). Moins puissants que les EPR2 mais plus petits et flexibles, les SMR permettent de couvrir une demande d’électricité locale à petite échelle. Pour en savoir plus sur les différences entre EPR et SMR, consultez cet article.

La principale faiblesse du nucléaire français est sa matière première : la France ne dispose plus de gisements d’uranium naturel.

Or, la France a besoin de 8 000 à 9 000 tonnes d’uranium par an. La totalité doit être importée du Niger, du Kazakhstan, d’Australie, du Canada ou de l’Ouzbékistan.

Fournisseur d’uranium pour EDF, le groupe Orano mise sur la diversification des sources et des contrats de long terme sur vingt ans pour sécuriser l’approvisionnement.

La France dispose également de dix ans de stock sous forme d’uranium naturel et d’uranium appauvri.

Tchernobyl, Fukushima : ces tragédies ont marqué la mémoire collective. L’énergie nucléaire enflamme les débats. Elle soulève des débats légitimes sur la sécurité, la gestion des déchets radioactifs ou l’importation de l’uranium. Pourtant, le nucléaire en France n’a jamais connu de crises majeures, grâce à un encadrement et une régulation stricts de l’ASN.

Autre controverse : les coûts. La construction de six réacteurs EPR2 est estimée à 52 milliards d’euros sur une durée de 25 ans. Un petit réacteur modulaire SMR devrait coûter entre 100 millions et 1,5 milliard d’euros.

Si ces chiffres donnent le vertige et sont évidemment à optimiser, ces investissements restent la clé de la décarbonation de la France et de sa souveraineté énergétique.

L’énergie nucléaire demeure la pièce maîtresse de la souveraineté énergétique de la France. C’est aussi son talon d’Achille. Le moindre écueil dans la production nucléaire peut menacer l’approvisionnement en énergie, comme l’a prouvé l’hiver 2022/2023.

L’avenir énergétique ne se joue plus sur un seul front : seule l’alliance d’une production nucléaire robuste et d’énergies renouvelables performantes permettra à la France de conserver le contrôle de sa production. Si l’indépendance totale est une utopie, la souveraineté énergétique nationale impose des choix stratégiques audacieux et responsables, à la hauteur des défis du XXIe siècle.

.png)

Les collectivités sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies analyse les factures, identifie les possibilités d’exonération et corrige les erreurs éventuelles pour réduire la charge fiscale.

.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.

.png)

Les entreprises tertiaires sont concernées par des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie l’exactitude des factures, identifie les exonérations possibles et aide à corriger les erreurs pour réduire durablement les coûts.

.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.

.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.

.png)

Ce sont des signaux envoyés par RTE lors des périodes de tension sur le réseau électrique. L’outil Sirenergies vous informe en temps réel pour anticiper vos usages.

.png)

L’industrie est concernée par la TICFE, la TICGN et d’autres contributions qui peuvent représenter une part importante des factures. Sirenergies identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour en bénéficier.

.png)

Les exploitations sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie leur application, identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour réduire la charge fiscale.