September 27, 2025

8

min de lecture

La production d’électricité d’origine thermique naît au cours des années 1880, suite à l’accouplement des machines à vapeur industrielles aux génératrices de courant. Aujourd’hui, ces centrales thermiques représentent près de 75 % de la production mondiale d’électricité.

Dans cet article, SirEnergies vous présente les différents types de centrales thermiques, qu’elles utilisent du charbon, du fioul, du gaz, du nucléaire ou des énergies renouvelables.

L’énergie thermique a été découverte en 1847 par le physicien et mathématicien anglais James Prescott Joule, qui a donné son nom à l’unité d’énergie et à la loi de Joule.

L’énergie thermique est issue du déplacement des atomes et des molécules constituant un corps solide, liquide ou gazeux. Ce déplacement s’accompagne d’une élévation de sa température et donc de la chaleur.

Cette énergie thermique peut être produite à partir de différents processus physiques, chimiques, mécaniques ou nucléaires. Elle représente la quantité d’énergie contenue dans un corps (pétrole, charbon, gaz, biomasse, uranium, etc.) selon sa masse et sa température.

Dans une centrale thermique, le principe est toujours le même, on utilise la chaleur dégagée par la combustion de charbon, de fuel, de gaz, etc. ou par la fission d’atomes d’uranium pour produire de l’énergie thermique.

La production d’électricité est ensuite réalisée en convertissant cette énergie thermique à l’aide de la détente d’un gaz chauffé et comprimé. Ce gaz peut être issu soit des fumées de combustion soit de vapeur d’eau produite avec la chaleur dégagée par la combustion ou la fission d’atomes.

Il met ensuite en mouvement soit une turbine à combustion soit une turbine à vapeur et transmet ainsi son énergie à un alternateur.

Concrètement, voici les différentes étapes de fonctionnement :

Le processus de combustion consiste à brûler un combustible solide, liquide ou gazeux. Ce carburant rentre alors en réaction avec de l’oxygène, le comburant, pour produire de la chaleur. Cette réaction exothermique produit également du dioxyde de carbone (CO2).

Pour récupérer le maximum de chaleur et donc obtenir le meilleur rendement de combustion, le combustible doit être brûlé en totalité. Le but recherché de cette combustion est de générer de la chaleur ; elle s’accompagne aussi de lumière sous forme de flamme.

La vapeur d’eau est utilisée dans les centrales électriques comme force motrice pour transformer la chaleur émise par le processus de combustion en énergie mécanique.

Pour cela, on tire profit du changement de phase de l’eau entre l’état liquide et l’état gazeux selon le cycle de Rankine dans un circuit où l’eau sera vaporisée et chauffée dans la chaudière (bouilleur) par échange thermique avec la source chaude, puis la vapeur sera détendue dans une turbine pour fournir un travail et donc une énergie mécanique. Enfin, la vapeur sera condensée dans un condenseur au contact d’une eau froide pour revenir à l’état liquide.

Différentes optimisations du cycle de Rankine permettent d’améliorer le rendement énergétique des centrales thermiques, comme :

Ce cycle est illustré par le schéma suivant :

Dans une centrale thermique, la vapeur génère un travail qui permet de faire tourner une turbine entraînant un alternateur en rotation. Grâce à l’énergie mécanique fournie par la turbine, l’alternateur génère un courant électrique alternatif.

Dans le cycle de Rankine décrit précédemment, à la sortie de la turbine, la vapeur est transformée en eau grâce à un condenseur utilisant une source froide, généralement de l’eau en provenance de la mer ou d’un fleuve. La vapeur est ainsi condensée en eau et peut repartir vers la chaudière pour entamer un nouveau cycle.

La centrale thermique à flamme, dite centrale classique, est le type de centrale électrique le plus répandu et le plus ancien. Elle utilise des combustibles fossiles et fonctionne avec une chaudière à vapeur.

Il existe différents types de centrales thermiques à flamme selon le type de combustible employé :

Le charbon est broyé en fines particules puis mélangé à de l’air réchauffé et enfin injecté sous pression dans le brûleur de la chaudière où aura lieu la combustion.

Le gaz est injecté tel quel dans le brûleur pour y être brûlé. Il peut s’agir de gaz naturel ou de gaz récupéré de processus industriels mais ne pouvant pas être stocké ou transporté, gaz dit fatal, issus de haut-fourneau ou de processus industriels chimiques ou d’extraction.

Le fioul, trop visqueux, est liquéfié avant d’être brûlé. Pour cela, il est chauffé avant d’être injecté dans le brûleur.

Le combustible utilisé est de la biomasse végétale ou animale. L’intérêt principal de ce combustible non fossile est qu’il est inépuisable si produit de manière écologique.

Les principales sources de ces matières organiques, dites biomasse, sont :

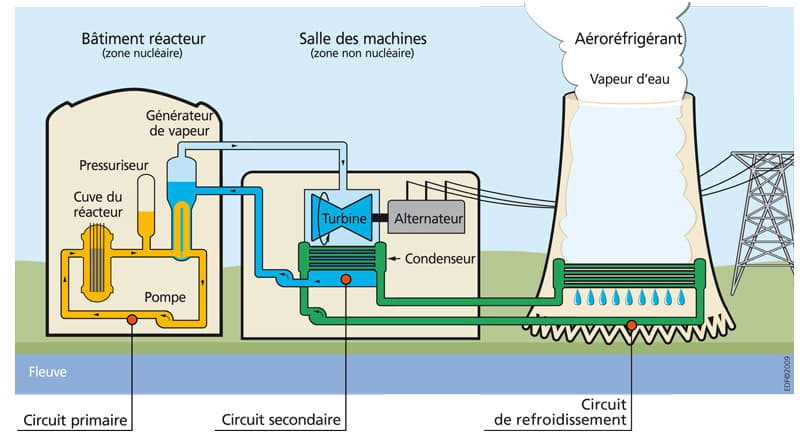

Dans une centrale nucléaire, la chaleur est produite à partir de la fission des atomes d’uranium. Une centrale nucléaire est donc une machine à vapeur dans laquelle l’échauffement de l’eau se fait sans combustion mais au moyen de matières fissiles.

La fission de noyaux d’uranium ou de plutonium crée une réaction en chaîne qui dégage de grandes quantités de chaleur et permet de chauffer de l’eau.

Source : IRSN

Dans ce type de centrale, un circuit primaire, totalement fermé, permet d’extraire la chaleur produite par la réaction nucléaire. L’eau qui y circule atteint plus de 300 °C et est maintenue sous pression pour demeurer liquide.

Ensuite, comme dans une centrale thermique classique, un circuit, dit secondaire, permet de produire de la vapeur. Ce circuit secondaire utilise le circuit primaire comme source chaude et l’eau d’un fleuve ou de la mer comme source froide.

Ce type de centrale permet de produire près de 70 % de l’électricité du mix énergétique français.

Il existe d’autres types de centrales thermiques très particulières n’utilisant pas de combustible.

Les centrales géothermiques utilisent la chaleur de la Terre comme source de chaleur en pompant dans les nappes aquifères de l’eau à plus de 150 °C sous très haute pression ; eau qui va se vaporiser en remontant à la surface. Ensuite, comme dans une centrale thermique classique, la vapeur va être transformée en énergie électrique.

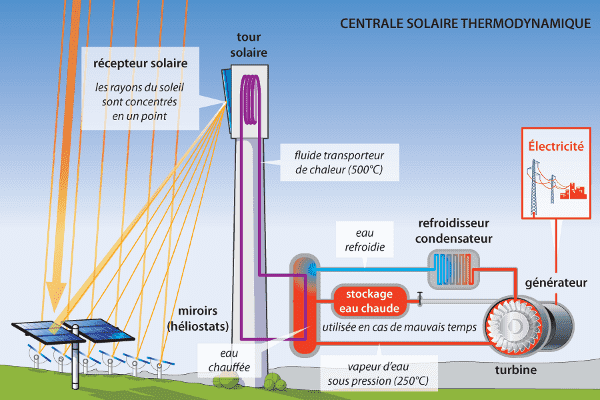

Dans une centrale solaire thermique, la vapeur est produite à partir du rayonnement du soleil. Ces centrales reposent sur l’utilisation de miroirs pour capter et concentrer les rayons du soleil en un point précis et générer des températures très élevées au-delà de 400 °C.

Dans ce récepteur circule de l’eau sous pression qui va monter à très haute température et constituer la source chaude d’un circuit secondaire exploitant le cycle de Rankine, comme dans les centrales thermiques classiques.

Comme nous venons de le voir, les centrales thermiques sont de différents types même si elles reposent toutes sur le principe de la machine à vapeur : un gaz propulse une turbine qui entraîne un alternateur générant un courant électrique.

Selon le combustible qu’elles emploient et la technologie de leur chaudière, elles sont plus ou moins polluantes et peuvent générer des risques environnementaux ou, au contraire, présenter une alternative intéressante aux énergies fossiles.

Notons également que :

En France, la politique en faveur de la transition énergétique a conduit à la décision de fermeture des centrales thermiques les plus polluantes.

Ainsi, le 31 mars 2018, la dernière unité de production française d’électricité au fioul a été fermée. Cette tranche d’une puissance unitaire de 700 MW était située à la centrale électrique de Cordemais, en Loire-Atlantique.

De même, la fermeture des 2 dernières centrales à charbon situées à Cordemais et à Saint-Avold a été planifiée pour 2022, mais la crise énergétique actuelle a eu pour conséquence la remise en service de ces centrales afin de passer les périodes de pointe de l’hiver 2022-2023.

Il est à noter que certaines de ces centrales vont être converties à la biomasse. Quant aux centrales à gaz, elles restent essentielles à la sécurité d’approvisionnement et aucune fermeture n’est programmée.

Enfin, malgré la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim le 30 juin 2020, le renouveau du nucléaire a été annoncé par le Président Macron avec la construction de 6 nouveaux EPR.

Les centrales thermiques constituent l’essentiel des capacités de production d’électricité en France, surtout grâce au parc électronucléaire.

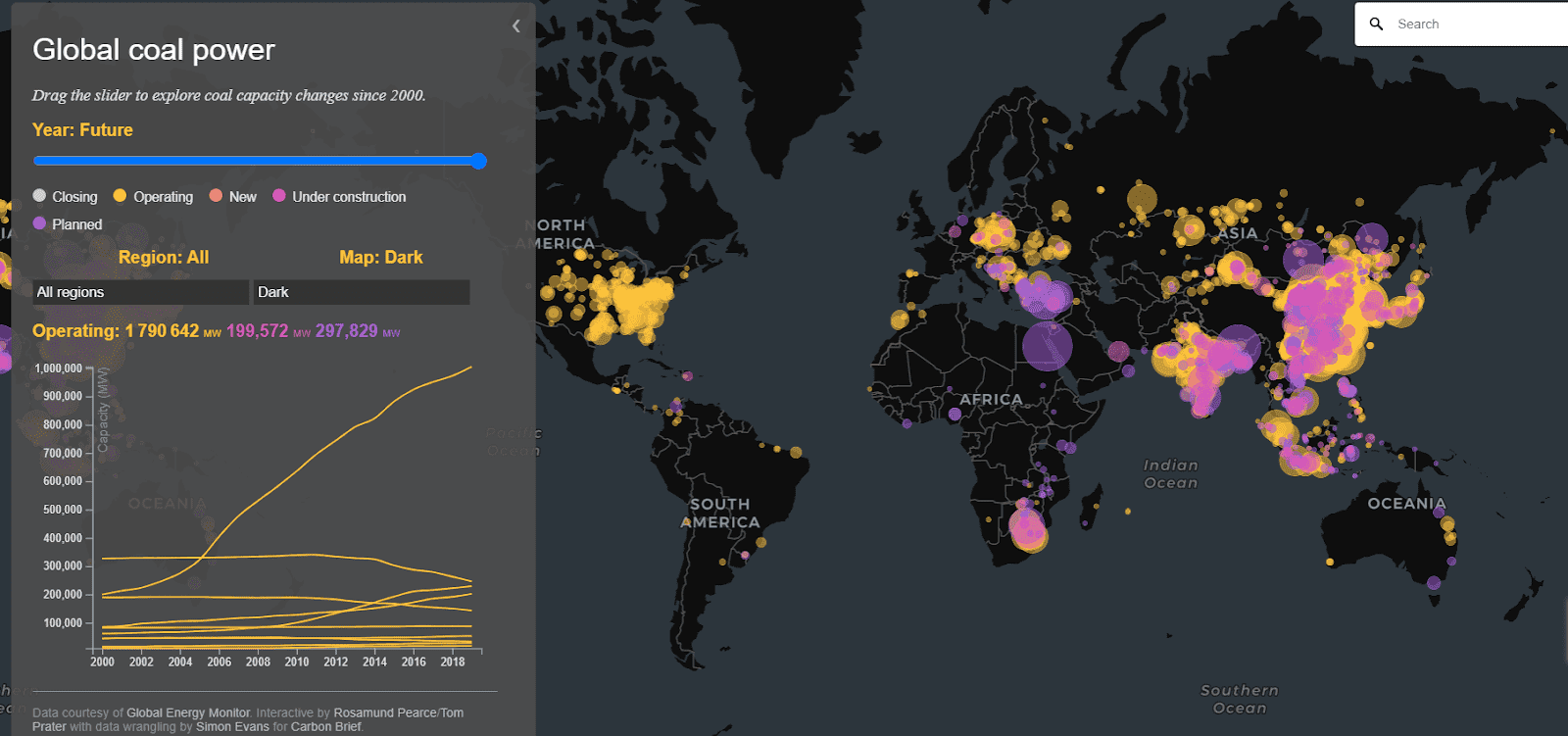

Bien qu’en France les 2 dernières centrales à charbon soient en train d’être fermées, il faut bien comprendre qu’il en existe 2 400 dans le monde et que 600 projets de construction existent, principalement en Asie.

Source : Carbonbrief

Ce qui fait du charbon la principale source d’électricité avec plus du tiers de la production mondiale. La machine à vapeur a donc encore de beaux jours devant elle malgré la crise mondiale du changement climatique.

.png)

La fin de l'ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) marque l'arrêt de la fourniture d'électricité à prix fixe garanti (42 €/MWh).

Dès le 1er janvier 2026, les entreprises sont exposées aux prix de marché, mais deux nouveaux mécanismes de régulation prennent le relais, bien que leur logique soit différente :

Conseil stratégique : Ne comptez pas sur le VNU pour réduire votre facture en 2026 si les marchés restent stables. Auditez vos contrats dès maintenant pour intégrer une part de prix fixe ou explorer des "Power Purchase Agreements" (PPA) pour sécuriser vos coûts sur le long terme.

.png)

Un appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz afin d’obtenir des conditions contractuelles optimisées. C’est une démarche transparente qui permet de choisir l’offre la plus adaptée aux besoins budgétaires et techniques de l’organisation.

.png)

Le sourcing consiste à identifier et analyser les offres de plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Cette démarche permet d’obtenir des contrats adaptés au profil de consommation et aux contraintes budgétaires de l’entreprise.

.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.

.png)

C'est l'indicateur d'efficacité d'un appareil électrique ; il représente le ratio entre la puissance active (utile) et la puissance apparente (totale).

.png)

Les entreprises tertiaires sont concernées par des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie l’exactitude des factures, identifie les exonérations possibles et aide à corriger les erreurs pour réduire durablement les coûts.

.png)

Car les marchés dépendent de facteurs exogènes imprévisibles (géopolitique, météo soudaine, politique) que les modèles basés sur l'historique ne peuvent pas anticiper, tout comme on ne prédit pas le Loto.

.png)

Cela permet de choisir le bon moment pour contractualiser, sécuriser vos budgets et anticiper les hausses.