January 26, 2026

9

min de lecture

Longtemps écarté au profit de l’uranium, le thorium fait aujourd’hui son retour sur la scène énergétique, porté par le succès du premier réacteur expérimental chinois.

Face aux limites du modèle nucléaire actuel, ce métal abondant suscite un regain d’intérêt chez les scientifiques et gouvernements, séduits par la perspective d’une énergie nucléaire plus propre et plus durable.

Le thorium représente-t-il vraiment une alternative durable aux limites de l’uranium ?

Ou n’est-il qu’un mirage technologique ?

Sirenergies vous fait découvrir ce combustible porteur d’espoirs, symbole des tiraillements du secteur nucléaire, partagé entre ambitions technologiques, réalités financières et impératifs écologiques.

Dans un monde engagé dans la transition énergétique, l’électricité nucléaire séduit les États en quête de la neutralité carbone.

Son principal atout ?

Les faibles émissions de gaz à effet de serre que sa production génère.

Pourtant, le modèle actuel interroge, notamment en raison de sa dépendance à un unique combustible : l’uranium-235 (forme d’uranium utilisée dans les centrales nucléaires actuelles).

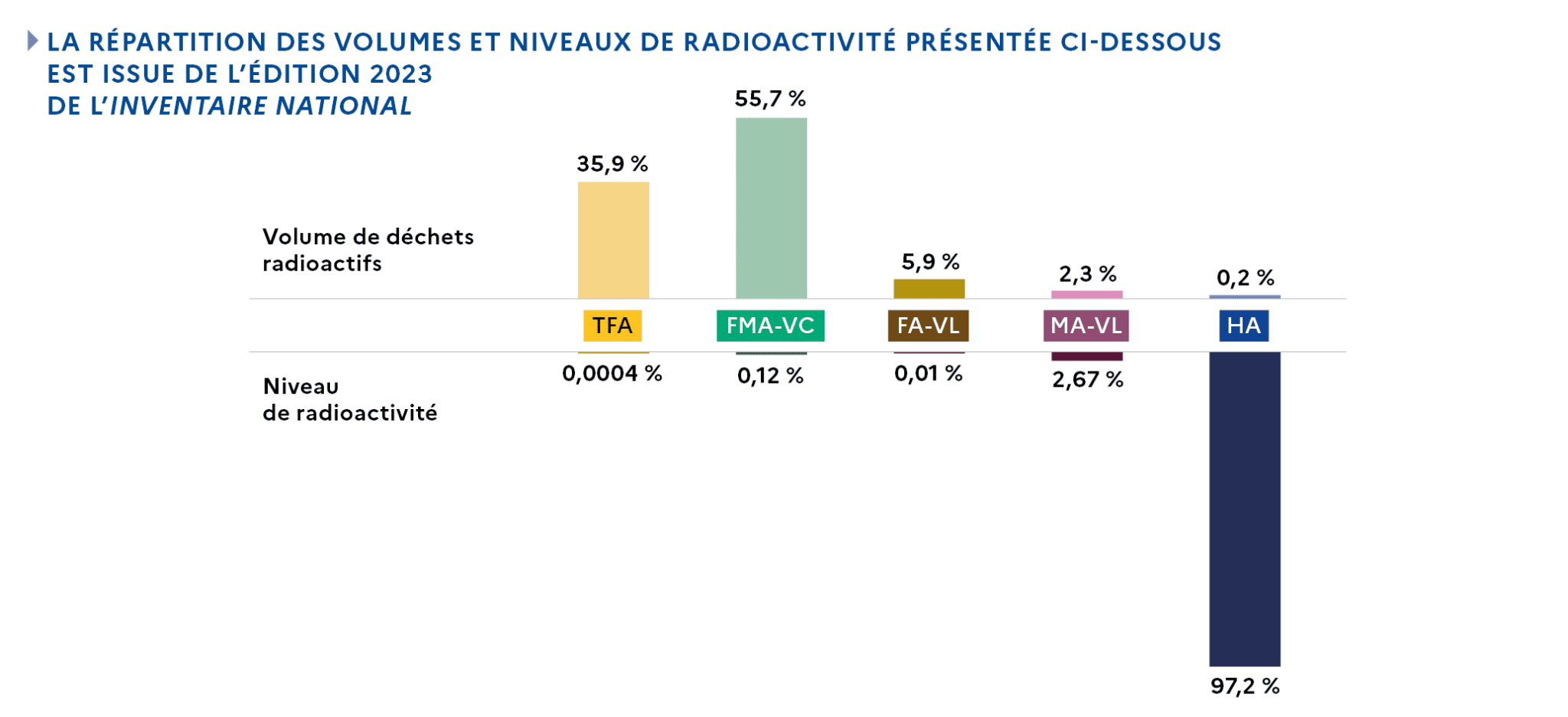

Chaque année, le parc nucléaire mondial génère environ 200 000 m³ de déchets de faible et moyenne radioactivité et 10 000 m³ de déchets hautement radioactifs.

En France, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ADRA) recensait, en 2023, 1,85 million de m³ de déchets radioactifs français et étrangers stockés sur le territoire.

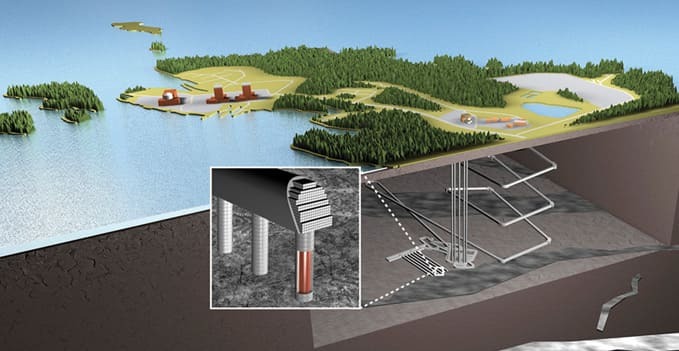

Or, aucune solution pérenne n’a encore été trouvée pour isoler durablement ces combustibles radioactifs usés.

En France, les déchets « à vie courte » (90 % du volume total) sont confinés en surface dans des installations bétonnées. Ces sites pourraient cependant atteindre leur capacité maximale d’ici 2030.

Les déchets « à vie longue » (dont 0,2 % classés à haute radioactivité) sont provisoirement stockés sur les sites de la Hague, Marcoule et Caradache.

Leur destin repose sur le projet Cigéo, un programme d’enfouissement géologique profond encore à l’étude, inspiré du seul modèle actuellement opérationnel : le site finlandais d’Onkalo.

Bien que les réacteurs nucléaires soient placés sous la haute surveillance de l’ASN et conçus selon des normes de sécurité strictes, les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima rappellent que le risque zéro n’existe pas.

En cas de défaillance, les conséquences humaines, environnementales et économiques peuvent être dramatiques.

En France, aucun accident majeur n’a été recensé depuis la mise en service du premier réacteur il y a 60 ans.

Néanmoins, la confiance des citoyens reste fragile, face au vieillissement du parc nucléaire national.

Si le nucléaire affiche un coût de production compétitif une fois les centrales amorties, les investissements de départ sont colossaux.

La construction de l’EPR de Flamanville en témoigne :

À cela s’ajoute la gestion coûteuse des déchets radioactifs.

En 2022, elle représentait 859 millions d’euros en France, soit une hausse de 19 % en un an. La fin de vie des centrales nucléaires constitue un autre défi financier.

En 2020, la Cour des Comptes chiffrait à plus de 46 milliards d’euros le coût du démantèlement du parc nucléaire national.

Depuis ses origines, l’énergie nucléaire suscite des résistances.

La Bretagne illustre cette défiance avec son opposition historique au nucléaire, exprimée dès les années 1970-1980 contre le projet de centrale à Plogoff.

Aujourd’hui encore, la question du traitement des déchets et l’impact environnemental des infrastructures alimentent les débats.

À l’heure de la transition énergétique, beaucoup plaident pour d’autres voies : l’accélération des énergies renouvelables, exploitant des ressources plus naturelles, locales et durables.

Face aux limites du modèle nucléaire actuel, le thorium suscite un intérêt croissant.

Plus abondant que l’uranium-235, il produit des déchets radioactifs de plus courte durée et réduit le risque de prolifération.

Ces atouts en font une voie prometteuse vers un nucléaire plus sûr, plus durable et plus aligné avec les exigences sociales et environnementales.

Le thorium est un métal légèrement radioactif, présent en grande quantité dans la croûte terrestre.

Découvert au XIXème siècle, il a été écarté au profit de l’uranium pour deux raisons :

Pour devenir un combustible exploitable, le thorium doit d’abord être converti en uranium-233 (U-233).

Cette transformation se produit lorsqu’un atome de thorium capture un neutron, généralement libéré par la fission d’un isotope fissile (uranium-235 ou plutonium-239).

L’exploitation du thorium sous forme solide nécessite deux types de réacteurs :

Pour simplifier ce processus, les ingénieurs développent les réacteurs à sels fondus (RSF).

Le thorium est dissous dans un sel fluoré à l’état liquide.

Il se transforme sur place en uranium-233, toujours en capturant les neutrons libérés par la fission d’uranium ou de plutonium. Ce nouvel isotope est immédiatement consommé dans le même circuit pour produire de l’électricité. Le sel fondu joue un double rôle : il sert à contenir et transformer le thorium, mais aussi à refroidir le réacteur.

Le thorium combine de nombreux avantages par rapport à l’uranium-235 :

Si le thorium ne manque pas d’atouts pour accompagner la transition vers une énergie durable et décarbonée, son développement se heurte encore à de nombreuses difficultés : techniques, économiques et réglementaires.

Malgré leurs promesses, les réacteurs à sels fondus doivent encore surmonter plusieurs obstacles techniques avant une utilisation à grande échelle.

Le développement de la filière nucléaire au thorium requiert des investissements massifs, en raison du manque de retour d’expérience et de la complexité des technologies. À titre d’exemple, le réacteur expérimental chinois aurait coûté plus de 500 millions d’euros.

Autre frein : le coût d’extraction du thorium.

Ce métal est principalement issu de la monazite, un minerai riche en terres rares.

Son extraction et sa purification sont aujourd’hui plus coûteuses que celles de l’uranium.

Face à l’absence de modèle économique clair, la filière peine aussi à attirer les capitaux privés, indispensables pour un développement industriel.

Les réacteurs au thorium ne répondent pas aux standards actuels de l’industrie nucléaire, largement pensés pour les technologies à base d’uranium.

Les normes de sécurité et les procédures de tests ne sont pas adaptées aux nouveaux réacteurs, dont ceux à sels fondus.

Cette absence de cadre complique la mise en œuvre sécurisée de projets pilotes et de démonstrateurs.

À l’échelle mondiale, les projets de réacteurs exploitant du thorium se comptent sur les doigts d’une main.

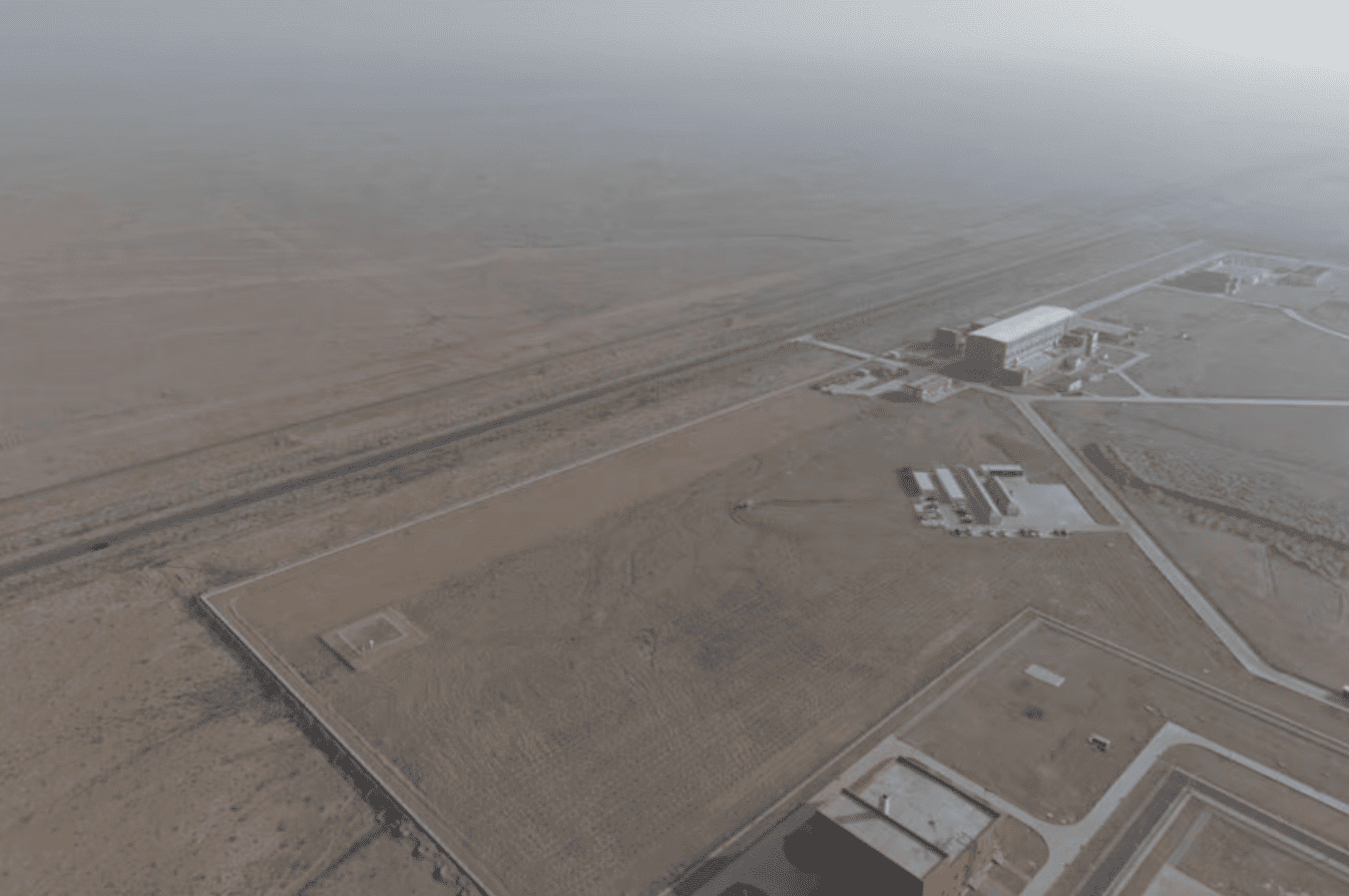

La Chine fait figure de pionnière avec la mise en service d’un réacteur expérimental dans le désert de Gobi. En 2024, ce prototype est parvenu à fonctionner dix jours d’affilée en pleine puissance. Cette réussite conforte la Chine dans son choix du thorium. Prochaine étape : la construction d’un réacteur démonstrateur de 10 MWh.

Riche en thorium, l’Inde mise aussi sur cette ressource naturelle pour développer l’électricité nucléaire.

Engagé dans les années 2000, son programme vise un objectif clair et ambitieux : déployer à terme des réacteurs avancés à eau lourde capable de fonctionner avec un mélange de plutonium et de thorium.

L’Europe est plus en retrait, même si le thorium est une voie prometteuse de décarbonation.

Pour l’heure, la dynamique européenne et mondiale reste toutefois orientée vers les réacteurs de quatrième génération, basées sur l’uranium-238 et le plutonium-239, jugés plus matures.

Pour conclure…

Grâce à ses nombreux atouts, le thorium incarne un vrai espoir technologique pour un nucléaire plus propre, plus sûr et plus durable. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent. Les obstacles sont nombreux et aucun réacteur à thorium n’a encore démontré sa viabilité à grande échelle.

À l’horizon 2050, le thorium ne constitue pas une alternative crédible à l’uranium. Mais il représente une piste d’avenir prometteuse qui pourrait, à la fin du siècle ou au suivant, transformer le paysage nucléaire, en réconciliant sécurité, performance, exigences environnementales et acceptabilité sociétale.

Ni solution miracle, ni illusion technologique, le thorium est un pari à très long terme pour un nucléaire responsable.

.png)

Le sourcing consiste à identifier et analyser les offres de plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Cette démarche permet d’obtenir des contrats adaptés au profil de consommation et aux contraintes budgétaires de l’entreprise.

.png)

Ils présentent les nouvelles technologies comme l’agrivoltaïsme ou les smart grids. Pour explorer leur mise en œuvre, découvrez notre plateforme Pilott.

.png)

Pilott donne accès aux prix spot et aux marchés à terme en Europe avec une mise à jour quotidienne. L’utilisateur peut ainsi comparer, recevoir des alertes et choisir le bon moment pour contractualiser. Cela permet d’acheter au meilleur prix et d’éviter les mauvaises surprises.