September 27, 2025

9

min de lecture

En 2015, 196 pays ont signé l’accord de Paris, s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. L’atteinte de cet objectif oblige les acteurs économiques à réduire fortement leurs émissions de CO2.

Mais lorsque cela n’est pas possible ou difficilement réalisable, comme pour le transport aérien, une alternative consiste à financer des projets vertueux en carbone. Cela s’appelle la compensation carbone.

De quoi s’agit-il ? Comment est-ce organisé ? Pourquoi et quand y avoir recours ? SirEnergies répond à ces questions.

Pour limiter la production de CO2, et donc réduire notre empreinte carbone, de nombreuses solutions existent, comme les transports doux et raisonnés (marche, vélo, trottinette, rollers, skateboard, etc.), l’alimentation locale et de saison, les contrats d'énergie verte, le recyclage, les actions de maîtrise de l'énergie, etc. Malgré tous ces efforts, il subsiste des émissions de carbone incompressibles.

Les émissions de carbone peuvent être compensées volontairement à travers le soutien financier de projets économes en gaz à effet de serre. Ces gaz impactant le changement climatique quel que soit leur lieu d’émission, il est admis que les projets de compensation carbone puissent être réalisés partout dans le monde.

C’est ce qu’on appelle le principe de neutralité géographique de la compensation carbone : ce qui est émis au Nord peut être compensé au Sud.

Ainsi les projets de compensation sont le plus souvent menés dans les pays en développement où les populations sont les plus touchées par le réchauffement climatique : diffusion de foyers améliorés, utilisation de digesteurs à biogaz, préservation des forêts, valorisation d'ordures ménagères, etc. Ces projets apportent des bénéfices socio-économiques aux populations locales qui demeurent les plus vulnérables et les premières touchées par les conséquences des changements climatiques.

Ces projets de compensation peuvent aussi être mis en œuvre dans des pays industrialisés comme la France et font l’objet d’une validation par l'État.

Les émissions de CO2 ainsi évitées, par rapport à un scénario de référence, sont alors converties en crédits carbone qui sont achetés volontairement par les entreprises, les particuliers ou les collectivités locales qui souhaitent compenser leur empreinte carbone.

Source : TotalEnergies

La compensation carbone consiste donc à financer des projets environnementaux qui vont contribuer directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

On parle de compensation, car l’objectif est, à travers ces projets, d’atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire que la quantité de CO2 émise par une activité doit être théoriquement égale à la quantité de CO2 évitée grâce au financement d’un projet.

Donc en apportant une contribution financière à un projet de protection climatique efficace à l'échelle mondiale ou locale, les émissions de CO2 inévitables peuvent être compensées. Pour autant, la compensation carbone n'est pas suffisante pour préserver notre climat, elle vient en complément d'actions de réduction à la source de nos propres émissions de CO2 et constitue un outil au service de la transition écologique et de la solidarité internationale.

Aujourd’hui, deux systèmes de compensation carbone ont été mis en œuvre :

Le premier est le protocole de Kyoto par lequel des États et de grandes entreprises se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Concrètement, en signant cet accord, ces acteurs ont pris l’engagement de financer des projets environnementaux qui vont compenser leur empreinte carbone dans des pays étrangers.

Ces acteurs financeurs, États ou entreprises, reçoivent en contrepartie des crédits carbone qui sont des « droits à polluer » certifiés par l’ONU : 1 crédit carbone autorisant l’émission d’1 tonne de CO2 équivalent. Par ce système, les États et grandes entreprises sont légalement contraints de compenser leurs émissions de carbone.

Le second système est celui du marché des compensations volontaires qui, comme son nom l’indique, s’adresse à tous les autres acteurs (particuliers, PME/PMI, collectivités locales) qui ne sont pas contraints, mais qui veulent de façon volontariste compenser leurs émissions de GES.

La différence principale entre ces deux systèmes est que le premier est un système contraint dépendant d’une autorité régulatrice, à contrario celui des compensations volontaires ne l’est pas et les garanties offertes par les entreprises qui proposent ces services sont extrêmement variables.

De fait, les particuliers, les collectivités et les petites entreprises qui n’ont pas d’obligations liées à la compensation carbone sont avantagés par rapport aux grands groupes qui eux sont, légalement, contraints de le faire.

Typiquement, les entreprises du secteur aérien ont recours à la compensation carbone. Prenons par exemple, le groupe Air France-KLM :

Cette stratégie volontariste a permis à Air France-KLM de réduire de 20 % ses émissions par passager et par kilomètre entre 2005 et 2019 ; cependant le groupe veut aller plus loin et atteindre 50 % de réduction d’ici 2030.

C’est pourquoi, pour atteindre cet objectif, Air France-KLM s’est engagé dans un programme de compensation carbone volontariste en 2020. Ainsi, en collaborant avec des ONG et des entreprises sociales, le groupe finance des projets de reforestation et des projets d’énergies renouvelables.

D’autres très grandes entreprises comme les GAFAM soutiennent des projets de compensation carbone. Ainsi, Facebook et Google ont suivi la même stratégie que Microsoft ou Apple en cherchant à atteindre la neutralité carbone en limitant leurs émissions puis en compensant celles qui ne pouvaient pas l’être.

La compensation carbone est confrontée à différentes limites et critiques :

Les acteurs économiques s’engagent aujourd’hui de plus en plus dans des actions pour compenser leurs émissions de gaz à effet, qu’ils y soient obligés ou non. Signe de cette tendance, le marché de compensation carbone volontaire est en croissance.

Les entreprises qui s'engagent dans une politique RSE rigoureuse et innovante doivent mener des actions concrètes pour réduire leurs propres émissions, et impliquer tous leurs collaborateurs, prestataires, sous-traitants et fournisseurs dans leurs démarches de réduction des émissions.

Mais pour atteindre la neutralité carbone, souvent cela ne suffit pas. Certaines émissions sont inévitables, il est alors possible pour ces entreprises de se tourner vers le marché de compensation carbone volontaire.

Attention cependant, pour communiquer efficacement sur leur politique RSE et ne pas être accusées de pratiquer le greenwashing, les entreprises ne doivent pas se reposer uniquement sur la compensation carbone.

Différentes solutions s’offrent aux acteurs économiques souhaitant compenser leurs émissions de carbone en soutenant par leurs investissements des projets vertueux :

Ces projets, pour être reconnus et efficaces en termes de compensation, doivent remplir 4 conditions :

Afin de garantir aux acteurs économiques qu’ils peuvent investir dans des projets répondant à tous ces critères, plusieurs labels ont vu le jour. Les plus reconnus étant celui du WWF, le Voluntary Gold Standard, créé en 2006, et celui de Verra intitulé « Verified Carbon Standard ».

La publication d'un bilan carbone étant maintenant devenue obligatoire pour certains acteurs économiques, l’État a mis à disposition plusieurs ressources pour aider dans cette démarche expliquée par le CEDEF : Comment établir le bilan carbone d’une entreprise ?

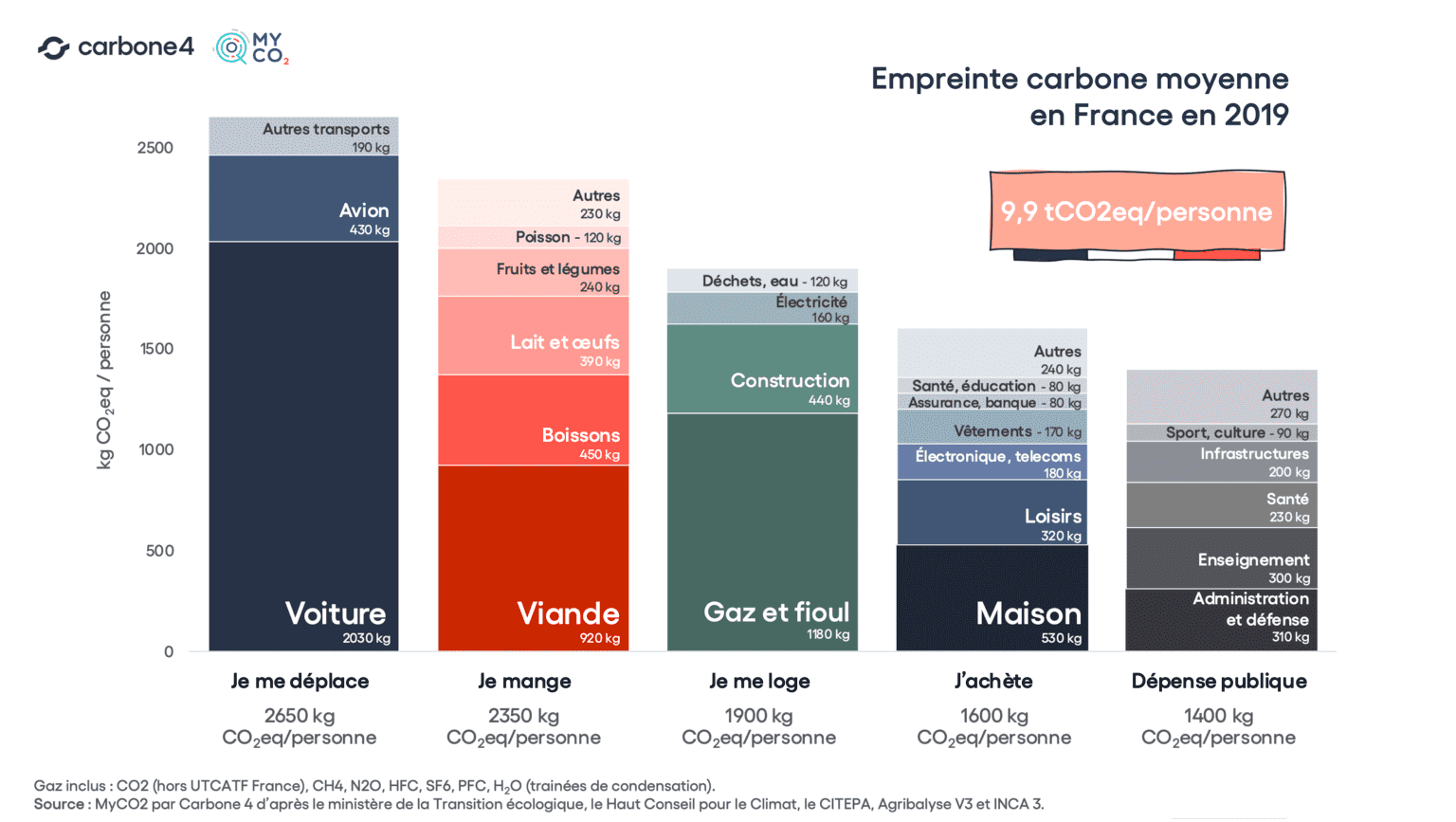

Source : MyCO2 par Carbone 4

La première action à réaliser pour s’engager dans une démarche de compensation carbone est d’abord d’être capable d’estimer ses émissions. Pour cela, de nombreux calculateurs ont été développés et sont utilisables librement sur internet.

Citons notamment :

Les calculateurs cités précédemment permettent également d’estimer la plantation d’arbres nécessaire pour absorber l’impact CO2 et ainsi calculer le prix de la compensation carbone.

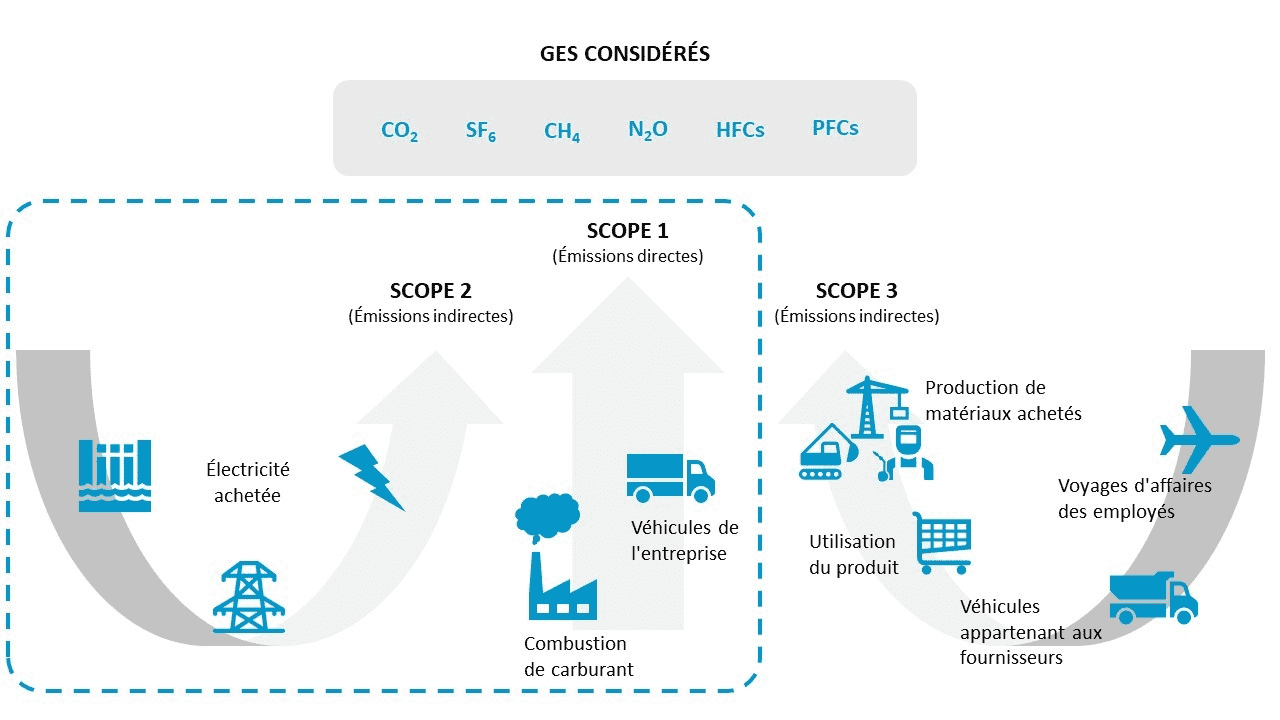

Pour un acteur économique du secteur industriel comme une entreprise, la réduction des GES (gaz à effet de serre) est dominée par 3 grands enjeux ou « Scope » encadrés par des normes et méthodes internationales :

Réduire ses émissions implique qu’elles puissent être quantifiées. La première action pour une entreprise est donc de faire un bilan carbone en évaluant les émissions que son activité génère. Comme décrit précédemment, certains outils en ligne permettent de le faire. Une autre option consiste à se tourner vers un bureau d’études spécialisé.

Une fois que l’on connaît son bilan et qu’on a entrepris toutes les actions identifiées pour réduire ses émissions selon les scopes 1, 2 et 3, une entreprise peut décider de compenser ses émissions restantes et « incompressibles » en finançant des projets vertueux et reconnus comme tels.

Une telle démarche passe souvent par l’aide au développement dans des pays en voie de développement. Ainsi, la compensation carbone permet de participer à une solidarité climatique vis-à-vis de pays du Sud souvent parmi les premiers touchés par les effets du dérèglement climatique.

Compenser ses émissions de gaz à effet de serre permet de financer des projets vertueux en émissions de CO2. Parmi tous ces projets, la plantation d’arbres tient le haut de l’affiche. La forêt est très certainement l’un des plus efficaces « puits de carbone », c’est pourquoi les acteurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique participent activement à la préservation de la forêt.

Cependant, il faut bien avoir en tête que ce qu'un Français émet chaque jour est équivalent, en émissions de CO2, à ce qu’un arbre est capable de capturer en une année. C’est pourquoi la compensation carbone ne doit être utilisée qu’en dernier recours, quand il n’est vraiment pas possible d’éviter une émission de CO2.

En effet, compenser un Paris-New York par la plantation d’une forêt consiste à émettre aujourd’hui des émissions de CO2 pendant quelques heures et faire le pari qu’une forêt les compensera au bout de ses 20, 30 ou 40 ans de vie.

Ce qui pose deux questions :

Autrement dit, les projets de compensation carbone doivent être fortement encadrés et utilisés qu’en dernier recours quand aucune autre solution ne permet de diminuer ou de supprimer les émissions de CO2 d’une activité humaine.

Grâce au mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), vous pouvez financer vos travaux d’efficacité énergétique.

SirEnergies vous accompagne dans cette démarche !

Cliquez ci-dessous pour plus d'informations :

.png)

La réussite d'un projet collectif énergie repose sur trois piliers fondamentaux :

.png)

Il est possible de réduire votre facture énergétique de 10 à 15 % de manière immédiate sans réaliser de travaux lourds. Ces économies reposent exclusivement sur la sobriété énergétique et le changement de comportement des collaborateurs.

À titre d'exemple, le chauffage représente environ 50 % des consommations d'un bâtiment tertiaire : baisser la température de seulement 1°C permet de réduire la consommation de 7 %. De même, l'extinction systématique des lumières et la mise hors tension des équipements informatiques (ordinateurs, serveurs non critiques) permettent d'éliminer des gaspillages qui représentent souvent 40 % des dépenses inutiles.