February 5, 2026

8

min de lecture

En 2023, la découverte en Moselle d’un exceptionnel gisement d’hydrogène blanc a fait la une de l’actualité. Depuis, le premier permis d’exploration a été accordé en décembre 2023 dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le Président Emmanuel Macron a également annoncé fin 2023 « des financements massifs pour explorer le potentiel de l’hydrogène blanc » dans le cadre du plan d’investissement France 2030.

Et la France n’est pas le seul pays à se lancer dans la course à l’hydrogène naturel. Avec un bilan carbone neutre et un prix compétitif, cette forme pure et décarbonée d’hydrogène serait-elle le futur « or blanc », annonciateur d’un nouvel avenir énergétique ?

Qu’est-ce que l’hydrogène blanc ? Quelles sont les réserves potentielles en France et dans le monde ? Pourquoi cet engouement autour de cette source d’énergie ? Quelles sont ses perspectives de développement ?

SirEnergies vous emmène à la découverte de l’hydrogène blanc.

Combiné à d’autres molécules, l’hydrogène est un gaz abondant sur la Terre. On le trouve dans l’eau, les hydrocarbures, le méthane et tous les organismes vivants.

En revanche, l’hydrogène à l’état naturel a longtemps été considéré comme très rare. Les dernières découvertes bousculent cette croyance. Plusieurs milliards de tonnes d’hydrogène pur seraient disponibles dans la croûte terrestre, ouvrant de nouveaux espoirs pour la neutralité carbone et la lutte contre le réchauffement climatique.

L’hydrogène blanc est un hydrogène « naturel » ou « natif », présent à l’état pur à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans la croûte terrestre.

Le premier gisement a été découvert au Mali en 1987, lors du forage d’un puits d’eau. Depuis, les découvertes de gisements s’enchaînent dans le monde. Les géologues ne savent pas encore déterminer son origine exacte. Plusieurs phénomènes sont évoqués pour expliquer sa formation :

Quelle que soit son origine, l’hydrogène natif présenterait une capacité de production continue en grande quantité. Le processus de formation ne nécessiterait que quelques années contre plusieurs centaines de millions pour le pétrole. Si elles se confirment, ces hypothèses placeraient cette ressource naturelle sur le podium des énergies renouvelables.

L’hydrogène blanc est la forme pure de ce gaz naturel. Les autres types d’hydrogène sont fabriqués par l’Homme. La molécule H2 est extraite de l’eau (H2O), du méthane (CH4), des hydrocarbures (HC) ou de la biomasse par réaction chimique.

Plusieurs modes de production existent, utilisant les énergies fossiles : vaporeformage du gaz naturel, gazéification du charbon ou vapocraquage.

La technologie la plus prometteuse est l’électrolyse, sur laquelle mise la France dans sa stratégie nationale hydrogène. Elle consiste à séparer les atomes d’hydrogène de l’eau, sous l’action d’un courant électrique.

Tous ces modes de production nécessitent de grandes quantités d’énergies, le plus souvent fossiles, et libèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

En comparaison, l’hydrogène blanc suscite de nombreux espoirs pour l’environnement et pour atteindre l’objectif zéro émission nette. Ses principaux atouts pour la transition énergétique ? Une production peu coûteuse, sans émissions de CO2 et potentiellement infinie.

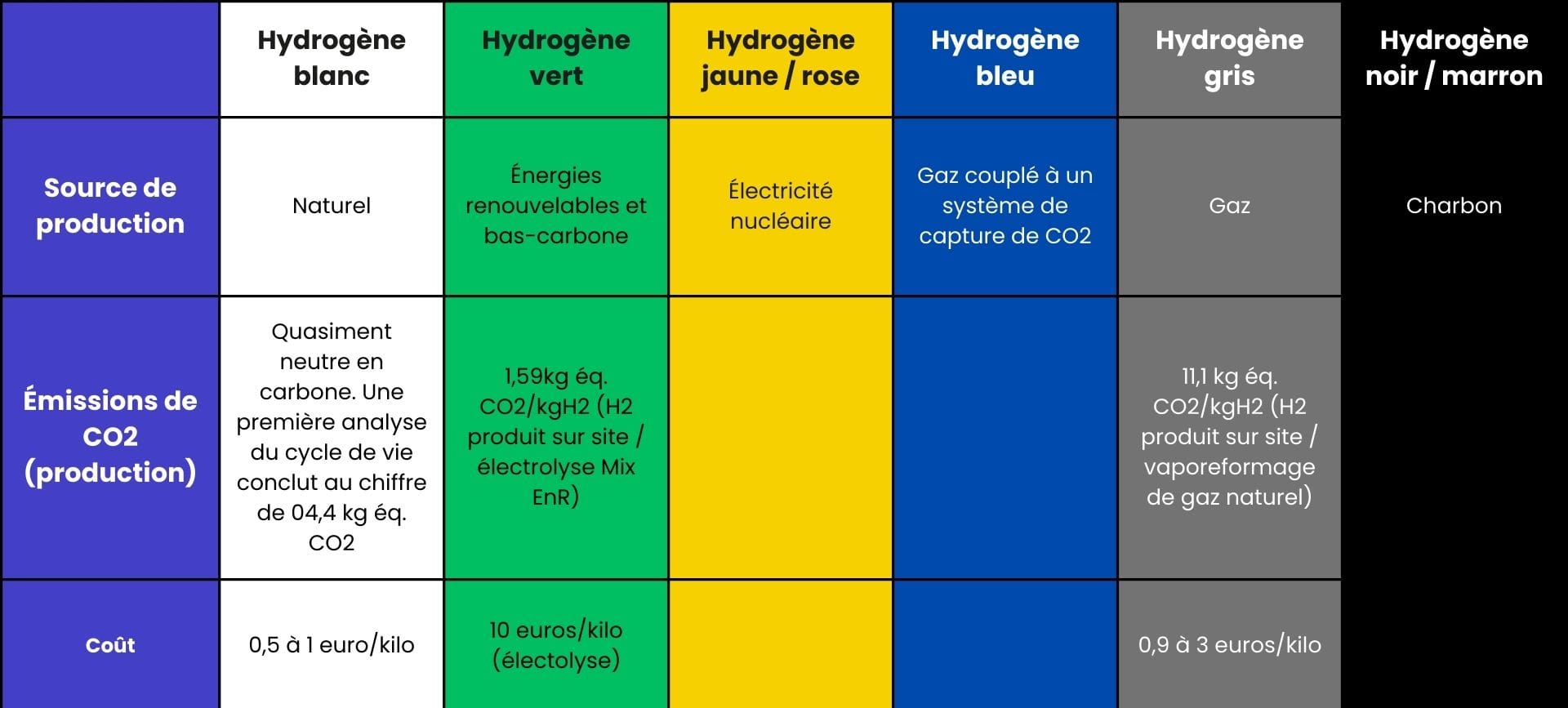

Tableau comparatif des types d’hydrogène - Source : SirEnergies

Industrie, transports, stockage de l’énergie : la découverte de l’hydrogène blanc ouvre l’opportunité de développer les usages expérimentaux de l’hydrogène et de remplacer sa forme noire et grise par une forme blanche, naturelle et décarbonée.

L’État l’affirme dans un dossier de presse publié en février 2023 : « L’hydrogène est la clé de voûte de la décarbonation de l’industrie ». 900 000 tonnes d’hydrogène sont déjà consommées chaque année en France par l’industrie pétrolière, chimique et sidérurgique.

Ce gaz est utilisé dans les procédés industriels pour produire de l’ammoniac et des engrais, raffiner les produits pétroliers, fabriquer des médicaments et produits chimiques, produire de l’acier et du ciment.

Mais, 96 % de cet hydrogène est aujourd’hui d’origine fossile. Sa production émet de grandes quantités de dioxyde de carbone. Le remplacer par de l’hydrogène blanc ferait faire à la France un bond en avant dans la décarbonation de son industrie.

Vecteur énergétique au même titre que l’électricité, l’hydrogène concentre tous les espoirs pour décarboner la mobilité lourde. La SNCF annonce pour 2025 ses premiers trains circulant à l’hydrogène. Les premiers prototypes de camions à hydrogène sont aussi en expérimentation.

Dans le transport maritime, les premiers bateaux naviguant au e-methanol ou à l’e-ammoniac sont attendus en 2025. Et le secteur aérien s’interroge sur cette source d’énergie, freinée néanmoins par la question des volumes de stockage.

L’hydrogène s’impose comme une solution d’avenir pour le stockage de l’électricité d’origine renouvelable. Il propose une réponse efficace pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables et gérer les pics de production.

Les technologies du Power-to-Gas et du Power-to-Power se développent. Le principe ? Transformer l’électricité renouvelable en hydrogène pour la stocker temporairement. L’hydrogène peut ensuite être directement réutilisé ou retransformé en électricité ou en gaz.

La France s’est engagée depuis 2018 dans un programme ambitieux de déploiement de l’hydrogène.

Le Président Emmanuel Macron veut faire de l’Hexagone « un des pays pionniers dans cette énergie du futur ». La découverte de gisements exceptionnels d’hydrogène blanc sur le territoire national pourrait aider la France à prendre la première place en Europe dans ce domaine.

Le territoire français disposerait de réserves prometteuses dans son sous-sol. Cette hypothèse a été affirmée en 2023 avec la découverte du plus grand gisement potentiel d’hydrogène blanc d’Europe à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans un bassin minier en Lorraine.

Il pourrait contenir jusqu’à 46 millions de tonnes d’hydrogène naturel, avec une capacité de régénération infinie. Si cette prévision se confirmait, la France recèlerait dans son sous-sol lorrain une quantité d’hydrogène natif égale à la moitié de la production annuelle mondiale d’hydrogène gris !

D’autres régions pourraient présenter un potentiel élevé de par leurs caractéristiques géologiques. Des études ont révélé la présence d’hydrogène natif en région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que dans la Drôme, la Côte-d’Or, le Cotentin et les Pyrénées.

Néanmoins, ces pistes restent à explorer pour évaluer le réel potentiel d’extraction d’hydrogène naturel en France. En 2023, l’État a annoncé sa volonté d’engager une vaste étude exploratoire dans le cadre de la stratégie France 2030.

Depuis avril 2022, l’hydrogène naturel figure sur la liste des ressources minières. Cette modification du Code minier rend possible son exploration en France.

Un premier projet est d’ores et déjà engagé dans les Pyrénées-Atlantiques suite à l’octroi en décembre 2023 du premier permis exclusif de recherche (PER). Accordé pour cinq ans à la société TBH2 Aquitaine, le permis autorise les travaux d’exploration et les études sismiques dans une zone de 225 km².

Cinq autres demandes de permis sont en cours d’instruction. Ils concernent des projets en région Nouvelle-Aquitaine, en Moselle et Meurthe-et-Moselle, dans le Puy-de-Dôme et l’Ain.

Mais la phase d’exploration ne fait que débuter. Il faudra encore de nombreuses années de recherche et de procédures avant d’envisager les premiers forages et l’exploitation de l’hydrogène blanc sur le territoire français.

Dans le monde, un seul gisement d’hydrogène blanc est en exploitation. Géré par la société canadienne Hydroma, le site pilote de Bourakébougou au Mali alimente le village en électricité. L’exploitation de l’hydrogène naturel à grande échelle nécessitera de lever de nombreux obstacles écologiques et économiques.

L’Institut d’Études Géologiques des États-Unis (US Geological Survey) estime que la croûte terrestre renfermerait plusieurs milliards de tonnes d’hydrogène blanc.

Mais beaucoup de scientifiques restent prudents sur les chiffres. Il est encore impossible de connaître les quantités exactes d’hydrogène naturel dans le sous-sol mondial. Et il est encore plus difficile d’évaluer les volumes qui pourront être extraits des profondeurs.

Intégrer carte des principales réserves d’hydrogène blanc dans le monde (voir cartes proposées dans Infographies)

L’extraction et la production d’hydrogène blanc confrontent les ingénieurs à de nouveaux défis technologiques, économiques et environnementaux. Difficilement accessible, l’hydrogène natif pourrait s’avérer difficilement exploitable et nécessiter des techniques très complexes et coûteuses.

Les défis sont nombreux :

D’un point de vue réglementaire, l’hydrogène blanc entre dans la catégorie des gaz naturels. La législation pour son exploration et son exploitation est donc déjà en place.

De nombreux acteurs du secteur énergétique se positionnent sur ce marché d’avenir. De grands groupes industriels comme TotalEnergies, BuruEnergy ou Engie commencent à intégrer des projets. Mais ce sont surtout les start-ups qui ouvrent la voie, dont 45-8 Energy, Storengy et TBH2 Aquitaine dans les Pyrénées-Atlantiques ou l’exploitant gazier Française de l’Énergie (FDE) en Moselle.

Dans le monde, le pays le plus actif est l’Australie avec une trentaine de permis d’exploration en cours. En 2023, les États-Unis ont engagé au Nebraska le deuxième forage d’hydrogène natif dans le monde après le Mali, sous l’égide de l’entreprise Natural Hydrogen Energy LLC. Des gisements sont aussi explorés dans le sultanat d’Oman, en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines, en Chine, en Finlande ou encore dans l’océan Atlantique.

En Europe, la société Helios (filiale de British Petroleum et d’Axion) affiche son ambition en Espagne : être la première entreprise à produire de l’hydrogène naturel en Europe à partir de 2029 dans le puits de Monzón, en province aragonaise.

Peu coûteux, potentiellement illimité et décarboné, l’hydrogène blanc est porteur d’espoir pour l’avenir de la planète et des hommes.

Face à l’engouement médiatique, les scientifiques invitent cependant à la prudence. L’estimation des réserves est incertaine et les techniques d’extraction et de production encore immatures. Seuls l’exploration et les premiers forages permettront de confirmer le potentiel de l’hydrogène natif.

En France, l’État place l’hydrogène blanc au cœur de sa stratégie de transition énergétique, de neutralité carbone et d’indépendance énergétique. L’objectif affirmé : construire une filière française de l’hydrogène complète, combinant hydrogène blanc, vert et jaune.

.png)

Les entreprises du tertiaire doivent gérer leurs coûts d’énergie tout en garantissant le confort des usagers (bureaux, commerces, services). Les consommations sont souvent liées au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage, ce qui nécessite un suivi précis pour éviter les dérives budgétaires.

.png)

Un appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz afin d’obtenir des conditions contractuelles optimisées. C’est une démarche transparente qui permet de choisir l’offre la plus adaptée aux besoins budgétaires et techniques de l’organisation.

.png)

Les collectivités sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies analyse les factures, identifie les possibilités d’exonération et corrige les erreurs éventuelles pour réduire la charge fiscale.

.png)

Parce que la puissance souscrite en kVA détermine le prix de l'abonnement et que tout dépassement peut entraîner des surcoûts importants.

.png)

Cela permet de choisir le bon moment pour contractualiser, sécuriser vos budgets et anticiper les hausses.

.png)

La puissance souscrite doit être calculée en fonction du profil de consommation et des usages (chauffage, process industriels, équipements tertiaires). Une analyse fine permet d’assurer l’adéquation entre besoin réel et contrat.

.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.

.png)

Ce sont des signaux envoyés par RTE lors des périodes de tension sur le réseau électrique. L’outil Sirenergies vous informe en temps réel pour anticiper vos usages.