Le stockage par hydrogène pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables

February 5, 2026

5

min de lecture

C'est un fait bien connu, une bonne partie de la production d'énergie renouvelable est soumise à l'intermittence. Il est alors essentiel de mettre en place des systèmes de stockage de l'énergie pour la conserver lorsque la demande est faible et la mettre à disposition lorsqu'elle est élevée.

Dans cette optique, la France s'intéresse de près au stockage par hydrogène qui pourrait bien être la solution à l'intermittence des énergies renouvelables (EnR). SirEnergies vous explique de quoi il s'agit et comment ce vecteur d'énergie peut pallier cette intermittence des EnR.

D'ici à l'horizon 2030, le gouvernement s'est fixé pour objectif de ramener à 33 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. Dans leur développement, ces énergies renouvelables sont fortement limitées par des inconvénients majeurs : l'intermittence et la difficulté de stockage.

En considérant les sources d'électricité renouvelable les plus connues comme le solaire et l'éolien, leur performance fluctue énormément en fonction des conditions météorologiques. Une éolienne, par exemple, produira davantage d'énergie électrique au cours des journées venteuses. Quant aux panneaux photovoltaïques, ils affichent de meilleures performances lors des jours ensoleillés.

À ce sujet, il a été démontré qu'en hiver, la production de l'énergie solaire enregistrait une chute de 60 % alors que la consommation en cette saison était supérieure de 40 % à la moyenne en raison des besoins de chauffage. Cette intermittence des EnR constitue un sérieux frein à leur développement.

Une solution pour pallier l'intermittence de l'électricité renouvelable est la conservation. Actuellement, le mode de stockage le plus usité est sans doute l'utilisation des batteries lithium-ion. Cette technologie permet de stocker de faibles quantités d'électricité sur une durée qui n'excède pas quelques jours. Bien que leur rendement soit plutôt élevé (70 à 80 %), leurs coûts élevés couplés à leur capacité de stockage limitée n'en font pas la solution idéale.

En revanche, le stockage de l'électricité par l'hydrogène constitue une alternative de choix. Et pour cause, ce vecteur d'énergie permet de conserver d'importantes quantités d'électricité sur plusieurs mois. Il a d'ailleurs été affirmé que l'intermittence des énergies renouvelables (éolien et solaire) pouvait être palliée par le stockage d'énergie par l'hydrogène grâce à une optimisation de leur capacité de production électrique.

En période de pic de production des centrales d'énergie renouvelable, le surplus peut ainsi servir à la production de l'hydrogène. Celui-ci peut ensuite être stocké convenablement et reconverti en électricité lors des périodes de faible production. De quoi rendre plus flexible le développement des énergies renouvelables et leur conférer le caractère durable nécessaire pour qu'elles deviennent une source dominante d'énergie.

Le processus de stockage de l'électricité sous forme d'hydrogène s'effectue en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'électricité est produite au moyen d'actifs renouvelables comme le solaire et l'éolien. Cette énergie est ensuite transformée en hydrogène vert par électrolyse de l'eau. L'hydrogène obtenu est stocké puis retransformé en électricité au moment opportun par le biais d'une pile à combustible.

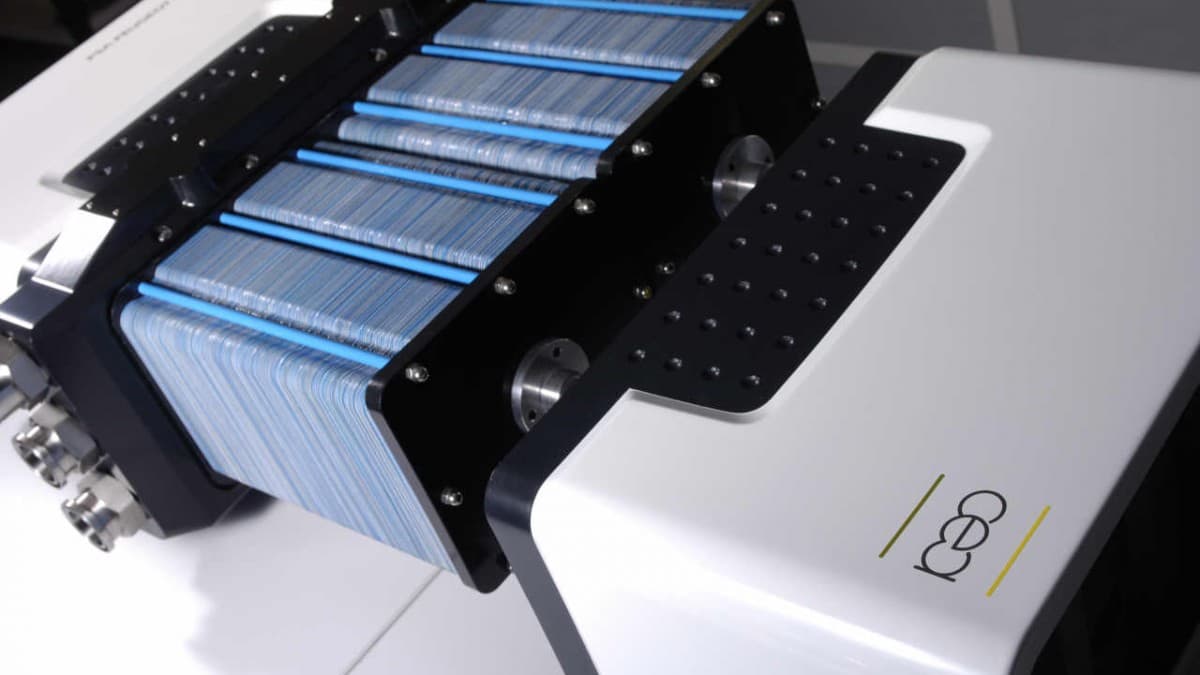

Pile à combustible - Source : H2 mobile

L'un des procédés habituellement utilisés pour la production de l'hydrogène à partir de l'électricité renouvelable est l'électrolyse. Ce phénomène, qui nécessite de l'eau, s'effectue dans un électrolyseur.

Attardons-nous un peu sur la composition d'une molécule d'eau pour une meilleure compréhension de ce phénomène. La formule chimique de l'eau est H2O. L'eau renferme donc un atome d'oxygène et deux d'hydrogène qui peuvent être séparés par électrolyse.

Au cours de ce procédé, on fait passer un courant électrique dans l'eau. Cela permet la libération d'une molécule de dihydrogène et d’une molécule de dioxygène. Cette réaction ne provoque aucune émission de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'électrolyse de l'eau permet ainsi de produire de l'hydrogène vert ou hydrogène propre.

Encore aujourd'hui, la quasi-totalité (95 %) de l'hydrogène est cependant produite à partir d'énergies fossiles par des procédés comme le reformage du gaz naturel à la vapeur d'eau et la gazéification. Ceux-ci sont très polluants, car ils émettent de fortes quantités de gaz à effet de serre.

L'hydrogène est stocké dans des bouteilles de gaz à pression standard ou dans des conteneurs sphériques pour de grandes quantités (supérieures à 15 000 Nm³). En amont, il est d'abord comprimé pour faciliter son stockage dans un volume utilisable.

En effet, l'hydrogène, ou plus précisément le dihydrogène, affiche une importante densité massique d'énergie, mais une faible densité volumique. Une fois comprimé, ce gaz est en général transporté par un réseau plus ou moins étendu de pipelines. L'hydrogène peut également être stocké dans des cavités salines souterraines.

En période de manque, l'hydrogène stocké est ensuite utilisé pour produire de l'électricité. Cette opération se fait grâce à une pile à combustible (PAC), encore connue sous le nom de pile à hydrogène. Il s'agit d'un générateur d'électricité capable de convertir en énergie électrique de l'énergie chimique.

Différents types de PAC existent et permettent cette production d'électricité à partir d'hydrogène. La plus répandue est sans doute la pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC).

Dans celle-ci, on introduit le dihydrogène à l'état gazeux au niveau de l'anode. Cette réaction d'oxydation rompt la molécule de dihydrogène et libère des électrons et des protons.

La présence d'une membrane permet de bloquer les électrons qui rejoignent alors la cathode. Le courant électrique est créé grâce à ce déplacement d'électrons. D'où la restitution de l'électricité stockée lors de la phase précédente.

De nombreux verrous doivent être levés pour une utilisation à grande échelle du stockage par l'hydrogène des énergies renouvelables. Ces défis concernent, entre autres, les coûts élevés, le stockage difficile et le faible rendement énergétique de cette solution.

L'hydrogène vert est d'abord très onéreux et son déploiement à grande échelle nécessite une forte réduction des coûts sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. La production de ce vecteur d'énergie est, par exemple, 2 à 3 fois plus chère que le vaporeformage.

De même, le stockage de l'hydrogène est loin d'être une tâche aisée. Sa densité doit en effet être augmentée en amont avant son stockage sous forme gazeuse à haute pression, solide, ou sous forme liquide à −250 °C. Le faible rendement énergétique du stockage de l'hydrogène est aussi un enjeu majeur pour cette filière encore naissante.

Le stockage par hydrogène des énergies renouvelables est un marché très prometteur. Avec la volonté politique et les recherches pour l'amélioration de ce système de stockage, l'intermittence des énergies renouvelables pourrait être conjuguée au passé dans un avenir pas si lointain.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre article : Quels sont les enjeux du stockage de l'électricité ?

.png)

Cela permet de choisir le bon moment pour contractualiser, sécuriser vos budgets et anticiper les hausses.

.png)

Le sourcing consiste à identifier et analyser les offres de plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Cette démarche permet d’obtenir des contrats adaptés au profil de consommation et aux contraintes budgétaires de l’entreprise.

.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.

.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.

.png)

Les entreprises du tertiaire doivent gérer leurs coûts d’énergie tout en garantissant le confort des usagers (bureaux, commerces, services). Les consommations sont souvent liées au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage, ce qui nécessite un suivi précis pour éviter les dérives budgétaires.

.png)

Le transport (RTE) correspond aux "autoroutes" de l’électricité. Il s’agit de transporter de très grandes quantités d'énergie sur de longues distances, depuis les centrales de production (nucléaires, barrages, parcs éoliens offshore) vers les régions de consommation.

La distribution (Enedis) s'apparente aux "routes départementales" et aux rues. Elle récupère l'électricité à la sortie du réseau de transport pour la livrer directement chez le client final, en abaissant la tension pour qu'elle soit utilisable par vos appareils.

.png)

Un appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d’électricité et de gaz afin d’obtenir des conditions contractuelles optimisées. C’est une démarche transparente qui permet de choisir l’offre la plus adaptée aux besoins budgétaires et techniques de l’organisation.

.png)

Ce sont des signaux envoyés par RTE lors des périodes de tension sur le réseau électrique. L’outil Sirenergies vous informe en temps réel pour anticiper vos usages.