February 5, 2026

6

min de lecture

Le stockage profond est un sujet de plus en plus important pour notre société moderne, qui est confrontée à la production croissante de déchets radioactifs.

Le stockage profond consiste à enterrer les déchets radioactifs à des profondeurs considérables, souvent plusieurs kilomètres sous terre, pour les isoler de l'environnement et les protéger des futurs phénomènes naturels tels que les séismes, les inondations et les éruptions volcaniques.

Cette technique de stockage a été largement utilisée dans le monde entier et est considérée comme l'une des solutions les plus viables pour gérer les déchets radioactifs à long terme. Ces matières peuvent être à faible, moyenne ou haute activité, avec une durée de vie longue ou courte.

Quel est alors le principe du stockage profond ? Comment sont sélectionnés les lieux pour les installations ?

Le stockage profond est considéré comme une solution à long terme pour gérer les déchets radioactifs, car ils peuvent dégager de la radioactivité pendant des milliers d'années. Le but du stockage profond est donc de protéger l'environnement et les personnes des effets nocifs de la radioactivité pendant cette période.

Le processus de stockage profond comporte plusieurs étapes clés. Tout d'abord, les déchets radioactifs sont soigneusement emballés et stockés dans des conteneurs robustes. Ces conteneurs sont ensuite transportés au site de stockage profond et déposés à des profondeurs considérables dans des cavités souterraines spécialement conçues pour les accueillir.

Les cavités souterraines sont souvent creusées dans des roches très dures et stables, telles que le granite, pour minimiser les risques de fuites et de contamination de l'environnement. Une fois les déchets radioactifs en place, des couches de roche sont ajoutées au-dessus d'eux pour les protéger et les isoler de la surface.

Le stockage en couche géologique profonde ne concerne pas tous les déchets radioactifs. De plus, l'endroit où les enfouir doit être construit de sorte que la sûreté soit assurée sur une longue durée de manière passive. Cela veut dire qu'il ne doit nécessiter ni surveillance humaine ni contrôle institutionnel. À cela s'ajoute le principe de réversibilité du stockage des déchets.

Le stockage géologique profond est conçu pour recevoir les matières et déchets radioactifs ultimes. Ce sont des substances radioactives qui ne peuvent plus être traitées suivant les conditions de transformation du moment. Il s'agit généralement :

Pour des raisons de sûreté et de radioprotection, ces matières radioactives ne peuvent être entreposées en surface. Elles ne peuvent pas non plus rester dans une installation de déchets radioactifs de faible activité à vie longue. La radioprotection est l'ensemble des mesures prises pour protéger l'Homme et son environnement des effets néfastes des déchets.

La réversibilité du stockage profond est soulevée dans le Code de l'environnement à l'article L542-1-1. Pour respecter ce principe, le lieu d'installation est conçu de manière progressive en fonction de l'arrivée des colis de déchets. Ce qui veut dire qu'il n'est pas définitivement fermé. Toutefois, des dispositions sont prises pour qu'il reste sûr et sans conséquence pour l'Homme et l'environnement.

Lorsque le stockage est plein ou contient suffisamment de déchets radioactifs, il est refermé avec un matériau souple et résistant tel que l'argile. Cela permettra aux générations futures d'agir par rapport aux décisions prises aujourd'hui sur la gestion à long terme des déchets. Elles pourront choisir de continuer avec le stockage profond ou d'adopter d'autres méthodes de gestion sûres.

Avant de construire un stockage profond sur un site, de nombreuses analyses sont effectuées. Elles portent sur :

Ces investigations suivent des protocoles rigoureux et permettent de savoir si le milieu géologique peut accueillir ce type d'installation.

Le site doit être hautement stable et pouvoir supporter d'éventuelles modifications des conditions initiales. Lors de la vérification, il faut ainsi tenir compte de l'impact que pourraient avoir des phénomènes naturels tels que les séismes, la glaciation… Le stockage profond est construit pour recevoir les déchets radioactifs sur des centaines d'années. Il faut donc s'assurer que la stabilité du sol restera la même sur au moins 10 000 ans.

Il est important d'avoir une très bonne profondeur, car elle contribue à la sûreté et à la radioprotection. Si les matières radioactives sont enterrées bien loin dans le sol, elles ne seront pas affectées par les phénomènes naturels. De plus, elles seront suffisamment éloignées de l'environnement et de l'Homme, ce qui empêchera tout risque d'exposition.

Pour connaître l'hydrogéologie du sol, des experts vérifient son niveau de perméabilité ainsi que celui du gradient de charge hydraulique. Le gradient hydraulique est la perte de charge hydraulique ou la perte de pression le long d'une ligne d'écoulement. Ces deux éléments techniques doivent être faibles pour qu'un stockage profond puisse être installé dans un milieu géologique. Le périmètre délimité pour ce type d'analyse est large, puisqu'il faut prévoir des tunnels souterrains pour l'acheminement des déchets.

Il faut également repérer et prendre en compte les impacts que la nature et la géométrie (éléments conducteurs d'eau) peuvent avoir sur la roche hôte.

Le milieu écologique choisi ne doit pas être proche d'une zone riche en ressources souterraines extractibles. L'utilisation de cette richesse minière deviendrait impossible au risque de mettre l'environnement en danger. En dehors de ces critères, la roche doit être compatible avec les objectifs de fermeture et de réversibilité du stockage.

Il faut bien étudier les déchets afin de concevoir des installations compatibles avec leurs caractéristiques. Cela permettra de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne sûreté du stockage. Ces évaluations doivent se faire par famille de colis. Il s'agira de :

En dehors des caractéristiques, des études de comportement à long terme sont également menées sur les colis. Elles permettent de savoir s'ils seront affectés par la roche, par les matériaux de composants ouvragés…

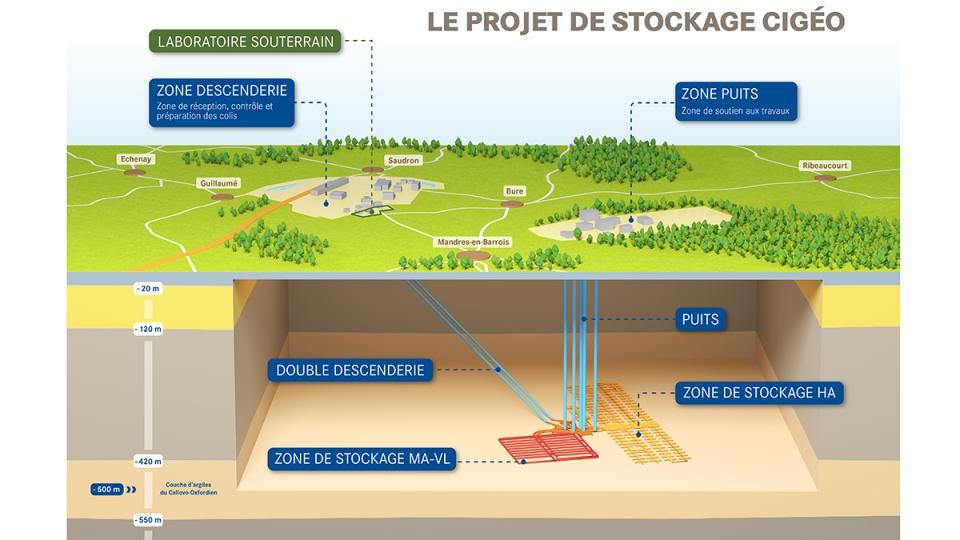

Une installation de stockage profond est en cours à Bure dans la Meuse, c'est le projet Cigéo. L'objectif est d'enterrer sur ce site à partir de 2030 tous les déchets nucléaires de la France. Pour cela, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a déjà démarré les premières installations.

La roche a été creusée à 500 mètres de profondeur et près de 300 kilomètres de tunnels ont été construits. Ce projet soulève certains questionnements, qui pour la plupart sont liés à l'arrêt définitif des réacteurs nucléaires, à leur démantèlement…

Projet de stockage Cigéo – Source : Ouest France

Avant la fermeture du site, des dispositions sont prises pour limiter les dégâts sur la roche et rétablir sa capacité de confinement. Elles sont appelées les composants ouvragés et participent aux fonctions de sûreté. Elles consistent à réduire les vides présents dans les galeries et les alvéoles construits pour acheminer les colis de déchets. Cela permet :

La réalisation des composants se fait en fonction de nombreux calculs et dans des conditions rigoureuses. Il faut par exemple tenir compte de la force causée par les contraintes techniques, de l'évacuation de la chaleur et des gaz provenant des colis…

Le stockage profond est considéré comme l'avenir de la gestion des déchets radioactifs. Il offre une solution durable pour protéger l'environnement et les générations futures des dangers potentiels de la radioactivité.

Cependant, il est important de continuer à développer des méthodes de stockage sûres et fiables pour garantir la sécurité à long terme. Les gouvernements et les industriels doivent travailler ensemble pour investir dans la recherche et le développement de technologies de stockage avancées.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre article : Quelles sont les différences entre un EPR et un SMR ?

.png)

Les exploitations sont soumises à des taxes comme la TICFE ou la TICGN. Sirenergies vérifie leur application, identifie les cas d’exonération et accompagne les démarches pour réduire la charge fiscale.

.png)

Une facture se compose de plusieurs éléments : consommation, part fournisseur, taxes et contributions. L’analyse de chaque ligne permet d’identifier d’éventuelles erreurs et de vérifier la cohérence avec le contrat signé.

.png)

Certaines entreprises peuvent obtenir une exonération partielle ou totale de la TICFE ou de la TICGN, en fonction de leur activité et de leur intensité énergétique. L’accompagnement d’un expert permet d’identifier les critères d’éligibilité et de monter le dossier.

.png)

C'est l'indicateur d'efficacité d'un appareil électrique ; il représente le ratio entre la puissance active (utile) et la puissance apparente (totale).

.png)

Le kVA mesure la capacité maximale que votre compteur peut supporter à un instant T, tandis que le kWh mesure la quantité d'énergie consommée sur une durée.

.png)

Le transport (RTE) correspond aux "autoroutes" de l’électricité. Il s’agit de transporter de très grandes quantités d'énergie sur de longues distances, depuis les centrales de production (nucléaires, barrages, parcs éoliens offshore) vers les régions de consommation.

La distribution (Enedis) s'apparente aux "routes départementales" et aux rues. Elle récupère l'électricité à la sortie du réseau de transport pour la livrer directement chez le client final, en abaissant la tension pour qu'elle soit utilisable par vos appareils.

.png)

Un dépassement de puissance entraîne des pénalités financières et peut impacter le dimensionnement du contrat. Ajuster correctement la puissance souscrite permet d’éviter ces coûts supplémentaires.

.png)

Parmi les taxes figurent la TICFE, la TICGN, la CTA, la CJA et le TURPE. Elles représentent une part significative de la facture et varient selon les profils de consommation. Bien les comprendre est essentiel pour optimiser les coûts.